�`�h�Ŋy�Ȃ��y���{�[�J���ɕ�������

�ق�ق뗷���L2002�@10/11-20

�O��

���[�}�j�A �P�O���P�P��(��)�@���@�X�`���o

�P�O���P�P��(��)�@���@�X�`���o

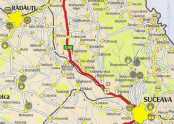

���[�}�j�A���SCFR�H���}

����s��Ԃ͈ł��s��

�@���Ȗ�s�Ŏv���������̂�L���Ė��ꂽ�̂ɁA�Ȃ����炤�炵�����肾�����B���\�����Ƃɖڂ��o�߂Ă����悤�ȁB�܂�����ł�5���ԂقǐQ�����炢����B

�@�����̕v�w�͌ߑO4��40���ɓ��������o�J�E�iBacau�j�ō~��Ă������B�Ȃ�ł���������Bacau-Bubusi���ɏ�芷����Bubusi�܂ōs���炵���B����ɋA��낤�ȁB���{�l�ɉ�������Ƃ�y�Y�b�ɂł����ĉ������B�����C�ŁB

�@�����������̂ł悭�o���Ă��Ȃ����A�Ȃ钆�ɉJ���~���Ă����悤�ȁB�~��̓V�C�̈����ł��L���Ȓn���炵�����ǁA���v���ȁB��Ԃ͂��������h���B�A�A�������h���@�����ɓ����Ă���B�����̂������ɂ��郂���h���@�̍��Ƃ͌��X��̒n���ŁA�������ł̓��[�}�j�A�ƈ�̍��ɂȂ낤�Ƃ��������������肷��炵���B

�@�������A�������̓T�}�[�^�C�����{����������B���̂U���ƌ����Ă����S�Ɉł̒����B�H�����߂����P�O�����Ƃ����̂�����낤���ǁB

�@�@�@

�@�@�@

�������A�X�`���o�k�w

�@���āA���悢��N�ɕ����Ă��A���ꂱ���s������̃��[�}�j�A�l�ɕ����Ă��u�������͂���������v�ƌ����X�`���o(Suceava)���B�ǂ�ȏ��Ȃ낤�B

�@7���߂��ɗ�Ԃ��X�`���o�k�w�ɓ������Ă��A�O�͊��S�Ɉł̂܂܂ŁA�悭������Ȃ��B�Ȃ��ɂ��J���~��o�������ȋ�C�����B�����Z���������Ă��āA�����B���̓V�C�ł��̊���������A����Ă���ǂꂾ�������̂����������Ȃ��B�w��������l�X�̌����p�ɁA�������ɗ������Ƃ���������B�ю��̖X�q�A�R�[�g�B�������������V�A�l�ۂ��i�D�Ƃł��������B

�@�������������āA����̂����Ȃ��̂��A�z�e���̋q�����̎p�͂Ȃ��B���������Ă���̂��w�܂̏C���@�x����̃^�N�V�[���肾�B�^�N�V�[�͈ꌅ���������������邩��Ȃ��B�Ƃ肠�����ו����w�ɗa���A��Ԃʼn�ꂻ���ȏC���@���Ȃ��������Őq�˂Ă݂�B

�@���A�v�g�i�C���@�ɂ͍s���Ȃ��H�@�W���R�W�����̂͂Ȃ��āA���͂P�R�����H�@���[��A���Ăɂ��Ă����ǂȂ��B���Ⴀ�A�����h���B�b�c�@�C���@�́H�@���@�}�܂ł͂W���Q�V�����̂ōs���邯�ǁA���������̎x���̐ڑ��������A�P�T���P�U���܂łȂ��炵���B�ǂ���������ɖ߂��Ă���̂͂������Ȃ̂��肾�B������ƍ��������ǁA�܂��\�z�͈͓̔����B������ł��m���ɍs����炵�����H���l�b�c�͂����̏C���@�ό��̃n�C���C�g�Ȃ̂ŁA�V�C�ƋC�͂��[�����Ă�����ɍs���������獡���͂�߂Ă������B

�@�����ō������̂́A���̒n�}�������ĂȂ����ƂƁA�c�[���X�g�C���t�H���[�V�������Ȃ����Ƃ��B����ł͂����Ƃ����v�������g�߂Ȃ��B�܂��z�e�����m�ۂ������̂����A������Ȃ��B

�@�ł��A�l�͊����������Ȃ��B�������̑����̂������������������A�^�N�V�[�̋q�����������ł��Ȃ���Γ���ꂵ�����Ȃ����B�����ł͖l�ɂ�������u�L�m�H�v�̐��ɂ���ӂ������Ȃ��B�X�`���o�ɂ̓`���C�i�^�E��������炵������A���������̂��ȁH

�@�z�[�������낤�낵�Ă����l�̂�������l�̘r���v���w�����āA

�u�J�V�I�H�v

�@�ƁB�������ʼnB��Ă�̂ɂ悭���������Ȃ��BG-SHOCK�݂����ȗL���Ȃ�ł��Ȃ��̂ɁB

�u�����ˁ[����A�����ˁ[�B�����Ă���Ȃ��H�@�ʖځH�@������Ȃ甄���Ă����H�v

�@�r���v�͕K�v�s�������甄��킯�ɂ͂����Ȃ���B�܂���������������k�ŁA�^���悯��Β��x�̂���Ȃ̂��낤�A���ɗz�C�ŃJ���b�Ƃ��Ă��Ċ����������B

�u���{�l�Ȃ炨�����邾�낤�H�@�����O�c���z�e�������v

�@�O�c���͊��ق��āc�c���ɂȂ��Ȃ�Ƃ������A����ȏ��ɘA�������炨�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂���c�c�B

�@�Ƃ��Ȃ�Ƃ��A�܂̏C���@�ƃX�`���o�̃z�e���̏������߂ĉw���ӂ�������Ă��邤���ɁA���̊Ԃɂ��Ԃ��o�߂��Ă����B�O���������薾�邭�Ȃ����B���̂܂܂ł͚��������Ȃ��̂ŁA�Ƃɂ����X���ɍs���Ă݂邱�Ƃɂ����B�X�`���o�̒��͉w����s�X�n�܂Ō��\����������͂��Ȃ̂����A�莝���̃K�C�h�u�b�N�ɂ͉��������ĂȂ����A�n�}���Ȃ��̂ł悭������Ȃ��B

�@�q�҂����Ă���^�N�V�[�̉^�����ɃZ���^�[�i���S���j�̂���������A�����܂ŕ����čs���邩�q�˂�ƁA���̃^�N�V�[�ɏ��ƌ����ł��Ȃ��A�����������̂ŁA�R���p�X�����o���ĕ��p���m���߂Ă�����������B�o�X�͌��t���ʂ��Ȃ��̂łƂ��ɒf�O���Ă���B�����A�n�}���~�����Ȃ��c�c�B�ォ��݂�ƁA���ꂪ���s�������B

���s�X�n�͂ǂ���

�@�܂��͉w�O�̏Z��n���A�������ɓ�����B��ʗʂ͂��قǂł��Ȃ����A�uCENTRU�i���S�j�v�Əo�Ă�����ւƕ���i�߂�B���͐��H���܂����ƈ�C�ɔ��������A�r����ۂ����ɓ˓������B

�@�J�����~���Ă��Ȃ����A�����Z��������A�ǂ���Əd�����ꍞ�߂Ă���͕̂ς��Ȃ����߁A�����B�g���[�i�[�Ɣ����E�B���h�u���[�J�[�����ł͂����Ȃ��B�����Ă��Ă��A�債�ĉ��܂�Ȃ��B����Ή��܂邾�낤���ǁA���Ď~�܂����獡�x�͋t�Ɋ��ő̂��₦�Ă��܂����B�Z���^�[�܂ł̋�����������Ȃ���Ԃł���͂ł��Ȃ��B

�@����ɂ��Ă��A���ɂȂ�����Z���^�[�ɒ����낤�B�K�X�Ō��ʂ��������Ȃ��̂��h���B�ʍs�����܂ɒʂ�Ԃ��炢�����Ȃ��A���ɕ����Ă���l�Ȃ�Ă��Ȃ����B�����Ă������Ă��A�����Ȃ����Ă��܂�Ă��A�������Ă������Ă��A�V���ɊJ���鎋�E�͂����A�������̂݁B

�@�������ɓr���łւ��Ă����B�Q�s���A�h�{�s���ɂ��̗͂̌����������B�������d�����A�����͏C���@�����ɍs���Ȃ����Ƃɂ��Đ����������B�����A�������Ă���̂����s����Ȃ��B���̃^�N�V�[�̉^�����A�����u�����ĕ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��v���낤���ǂ����B������B

�@�r���A�܂��s�X�n�̋C�z�������Ȃ����ɁA�̂̎Б�A�p�[�g�̂悤�ȌÂ��Ăڂ낢�r�����ۂ�ƌ����Ă����B�f���Ă���Ŕɂ́uTURIST HOTEL�v�Ƃ���B�c�c���ǂȂ��B�����͂Ȃ��B������āB�w�������������������A�z�e�����̂��Ȃh���������Ȃ銴�������B�����\������ƃX�`���o�ł͒����Ƀ`�P�b�g�����ƂƂ����肻�������A�w�̋߂��ɓ��h�����ق��������̂��Ȃ��B

�@�ꎞ�Ԃ��܂�����A�������낻����E���Ƃ����Ƃ���ŁA�悤�₭�������u�̏�ɃZ���^�[�炵���ꏊ���������B���������c�c�I

���z�e���͂ǂ���

�@��J�ƂƂ��ɂ����������Ă����Ԃ������̂ŁA�^����ɖڂɕt�����}�N�h�i���h�ɔ�э��ށB���E�K�͂̃`�F�[���X�͏��肪�����邩��y���B

�@�����ɂ��̂����A�悤�₭�l�S�n�����Ď��v�������10�����B

�@�����L������ɂ��ăZ���^�[��т�������A����̈����ĉ��K�����ȃz�e����T���B���B�Ȃ��B���ʑ����������c�c�B�����L�ꉡ�̃}�K�W���ŃX�`���o�n���̒n�}�͓���ł����̂ŁA�Ӗ����Ȃ������킯�ł͂Ȃ����B�w����Z���^�[���Ă���Ȃɗ���Ă��̂��c�c�m���Ă�������ĂȂ�������B

�@��������łɁA���L�p�̃m�[�g�������I���Ȃ̂ŁA�V�����̂����ƕ���ɂ������邽�тɓ����Ă����̂����A�����͂����̂��Ȃ������B��͂���{��������m�[�g�Ƃ͌r���̈�����������Ă��āA�g���h�����Ȃ̂��肾�B

�@

�@ �@

�@

�@�ߌ���ɂȂ����̂ŁA�Ƃ����������b�N�����ɃX�`���o�k�w�ɖ߂�B�Z���^�[������Ȃɉ����ƒm���Ă���A�����ė��Ă��̂ɁB������x�����Ė߂�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ŁA�����܂Ől�̗�������Ďg�������Ȃ�ƂȂ����������o�X�ɏ�荞�ށB�ړI�n���w�Ȃ�~��鏊���ԈႦ�邱�Ƃ͂Ȃ����낤���B�Ȃ�ƁA�Z���^�[����w�܂�5000���C�ōs���Ă��܂����B���O�ɒm���Ă���Ȃ��B�w�������x�ɂ͏C���@�������ȊO�̂��Ƃ͏����ĂȂ���Ȃ��B

�@�X�`���o�k�w�ɒ����A�����b�N������Ă��炵�炭�w�̕ӂ����������A��͂�v���C�x�[�g���[���̋q�����͂��Ȃ��B���̉w�ɕ��݂��Ă���z�e���͕��͋C�I�ɁA�Ȃ��܂�C�ɂȂ�Ȃ����B�d���Ȃ��A�Z���^�[�œ������l�b�g�J�t�F�̌Z��������Ă����z�e����X�`���o�ɂł��s�����B�������낤���ǁB

�@����ɂ��Ă����̉w���ӁA�E�N���C�i�������߂��Ȃ��������ă��V�A�n�̐l�����\����B���̂�����l�̂��͂����ꒃ���Ă�̂����āA�C���������Ȃ����B

�@���̌����������������ƈꏏ�ɕ����Ă���̂��o�X��҂��Ȃ��猩��Ƃ��Ȃ����Ă�����A�������͂�̑��ɂ��܂���������ƌ����āA�����Ȃ�S�͂ő��̊�ɗ�����@�����݁A�|�ꂱ���ɑ��ɃX�g���s���O�̗��B����ɑ����悤�₭�������Ƃ������납��S�͂ŏR���ē]���B��������O�̖ʑO�œ��X�Ƃ����疳���ꒃ���B���ɂ������[�}�j�A�̂������Ɗ�������킹�A���������߂�B�����A���E�͖\�͂Ɨ��s�s�ɖ����Ă���B

�@�����̖����ߑ��𒅂���S�W�c�i���}���ȁH�j������Ⴀ�D����Ȃ���Ƃ����悤�Ȗ��@����肽�����肾���B�������ɂ͗���Ȃ�B

�@�����Ƃ��Ɍo�����邩�炱���A���ɂ͒l�ł���������ǂ��B

�@�ȂǂƂ��v���Ȃ���Z���^�[�ɖ߂�o�X�ɏ�낤�Ƃ�����A�߂��̉���̏��̎q���l�ɖڂ����A���������Ɏ葫�����������Ȃ���

�u�L�i�A�L�[�i�[��@�L�[�i�A�L�[�i�A�L�[�i���ikina�B�����l�j�v

�@�Ƃ������Ă����B���A���H

�u�k�[�A�W���|���i�Ⴄ��A���{�l����j�v

�@�ƌ����ƁA����Ƃ�Ƃ������

�u�W���|���H�v

�@�ƌ����ċ����čs�������ǁA�Ȃ����낤�B

����ԏh�Ȃ̂���

�@����Ȃ���ȂŒH��t�����A�z�e����X�`���o�B��c���z�e���Ȃ̂ŁA���H�����ňꔑ465,000���C����B�܂��d���Ȃ����B���������\�N�G�������Ă���悤�ŁA�h���͂�����Ǝア�B�h���q�����Ȃ��A�������Ă�悤�Ȏ҂����Ȃ�������Ȃ����ǁB

�@�����̃t�����g�̂��������A�u�n���̕������v�̃X�^�b�t�ɏ����������l�炵���B

�u���{�l���s�ҁH�@�C���Ă���v

�@�ƌ�������̑ԓx�����������B���A�����ł��^�N�V�[�̎�z�����߂�ꂽ�B�e�Ō����Ă���Ă���͕̂�������ǁB

�u�T�̑m�@�͎��͂ʼn��Œ�ł��O���͂�����A�^�N�V�[�̓g�[�^����100�j�قǂ������Ă��܂����ǁA�����Ɏ�z��C���Ă�����35�h���ň���ʼn����v

�@�Ƃ̂��ƁB�m����35�h���͈����Ǝv���B���͂ł܂���ĉ����������邱�ƂƂ̍����l����A��Ԉ����Ǝv���B���ǁA�܊p�����lj������܂��B�ό��n������̂������ړI�̗�����Ȃ��ł�����B

�@�n�}���w���Ȃ���������Ă����̂ŕ�����₷���B���ɋq�����Ȃ��������Ƃ�����A���������Ęb�����݁A�F�X�����Ă��炤�B�X�`���o���I�������}�������V���n���ɍs���\�肾�ƒm��ƁA�}�������V���n���̒n�}�����o���A�������܂ňē����Ă��ꂽ�B����ł�������ɂ����Ȃ炱���ǂނƂ����Ǝ����̎����Ă���w�n���̕������E���[�}�j�A��u���K���A�ҁx�܂ő݂��Ă���邵�B���肪�Ƃ��A������܂��B

�@�ł��c�O�Ȃ���A�������s�����Ƃ��Ă���̂́A���̃K�C�h�u�b�N�ɂ��낭�����ۍڂ��Ă��Ȃ����Ȃ�Ȃ��B�Ƒ�����̓��[����

�w�X�`���o�Ȃ�Đ��E�n�}�ɍڂ��ĂȂ���B�ǂ̕ӁH�x

�@�Ƃ������邵�B�l�͍��A��̂ǂ�ȂƂ���𗷂��Ă�H

����̃X�`���oCENTRU

�@��A�J���~��o���Ă����B���̋G�߂̗₽���J�͐h���̂ŁA�����̓z�e���̃��X�g�����ŗ[�H�ɂ���B���̌�J���܂��ɂȂ����̂ŁA�z�e�����炻��Ȃɗ���Ă��Ȃ��l�b�g���ɍs���B���̋A��A�܂��㎞���Ƃ����̂ɐl�C�͐₦�A�}�K�W�����S�ĕ܂��Ă����B�H�ו��͂Ƃ������A�����m�ۂ��Ă����Ȃ������͎̂��s�������Ȃ��B������������Ă悤�₭�ꌬ�A�J���Ă���}�K�W�����������B�������łɃp���Ɗʃr�[���������B���Ȃ��������}�N�h�i���h���J���Ă����B���������B

�@�X�`���o�͎������ƕ�������Ă������ǁA�V�C�̂������A����Ȏ��ԂŐl�C���Ȃ��Ȃ��Ă���ɂ��ւ�炸�A�����Ă��Ă��ʒi�댯�͊����Ȃ��B

�@�J�������Ȃ��Ă����B�~�葱���̂��ȁB

�@�z�e���ɖ߂�A�����ʼnJ�����Ȃ���e���r�����Ă���ƁA�j-�P������Ă����B�����đ告�o���B�Ȃ�قǁB�m���x������킯���B

���[�}�j�A �P�O���P�Q��(�y)�@�X�`���o

�P�O���P�Q��(�y)�@�X�`���o

�����L�������߂�

�@���Ă����������A11���߂��܂ŐQ�Ă��܂����B�قƂ�ǒ�����Ȃ����B�����͂����C���@�ό��͖������ȁB

�@�z�e���̑�����O������ƁA�J�B�ǂ݂̂��������������B����ɂ��Ă��������̐l���āA�Ȃ�ŕ��C�ʼnJ�ɔG��ĕ����낤�B���������̗ʂ��~���Ă���̂ɁA�P�������Ă���l�Ȃ�ĂقƂ�ǂ��Ȃ��B�O�C�������A�₦��Ǝv�����ǂȂ��B

�@���̂܂܃z�e���ɂ��Ă��Ȃ�Ȃ̂ŁA�X�`���o���S���̒������ɏo������B�f��ł��ς悤���Ǝv�������A�f��ق̏ꏊ��m��Ȃ���B�ʂɂ����܂Ŋς����킯�ł��Ȃ�����܂��������B

�@�����荡���͐V�������L���p�̃m�[�g��T���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̃m�[�g�͍����Ŏg�����Ă��܂�����BB�r��100���Ԃ肪���̗��̓r���łȂ��Ȃ�Ƃ͎v��Ȃ������Ȃ��B���[������肻���ȋC�����鏊��T���ĕ����B�z�e���̐l�ɐq�˂Ă�������Ȃ���������A����͂����A���Ɖ^�ɗ��邵���Ȃ��B

�@�������ď����������Ă���ƁA���{�������ɏo�Ŏ�������̂����t�ɒɊ�����B�{�����ł͂Ȃ��A���[��Ɋւ��Ă�����͓������B�q���̎��Ɨp�m�[�g�݂����Ȃ̂͂��邪�A����ȊO�̓f�U�C�����������A���܂肢���̂��Ȃ��B�l�b�g�J�t�F�Ńv�����g���Ă��炤���Ƃ��͕��ʂɏ㎿���Ȃ��ǂȂ��B���ꂩ���A�܂��O�����߂����͑����̂ɁA20���Ԃ̃m�[�g���Ɛ�Α���Ȃ��Ȃ邵�B�r���̑���ɏ��ڂ�����m�[�g�Ȃ�₽��ƌ������邪�A���{��̕��͂�Ԃ�̂ɂ͌����ĂȂ����Ȃ��B����ɉ����A���������Ď��������̂������B����͂������A���L�͌�Ɏc���ĂȂ�ڂȂ��炳�B

�@�傫�����ď�������W�����p�[�ɂЂ����猾���Ȃ���A���J�̒���������B�C�����A�Z���^�[�ߕӂ͂��炩������Ă��܂��Ă����B��������������������ǁA�g�������ȃm�[�g�͔����ĂȂ������B�����ł�Bic�Ƃ�������[�J�[�������炵���Ƃ������Ƃ������������炢���B

�@�Z���^�[�̊O��܂ŗ��Ă��܂����̂ŁA�܂�Ԃ��ĕʂ̓����s���B�ƁA�l�c�҂Ɉꌏ�̕��[����B������͈͂Ɋw�Z�͂Ȃ����A�����ɂ��w�Z�̋ߏ��ɂ���Ƃ������͋C�̓X���B

�@���̒n�ł͒Ă��鏤�i���w�����Č����Ă��炤�X�^�C���Ȃ̂����A�\�������ł̓m�[�g�̒��g��������Ȃ��̂ŁA���g���Ă�����L����X�̂��o�����Ɍ����āA����Ȋ����̃m�[�g�A���������r���̃��C�A�E�g�̂��̂͂��邩�ƃW�F�X�`���[�Őq�˂�ƁA

�u����Ȃǂ�������v

�@�Ɠ���̃m�[�g���o���Ă��Ă��ꂽ�B�ǂ������₽�番�����āA�܂����N���炢���𑱂��Ȃ��Ə����I���Ȃ��悤�Ȃ��̂����A���������������A���ɒ[�Ȃ̂����Ȃ��悤���B����͌����\���̃����O�Ԃ��B���ɂ͎d��p�Ȃ̂��낤�A���Ԋ��Ƃ��������������܂��Ă���B���������B5�T�C�Y�Ə������A�J�o�[�ɍ����r�j�[���J�o�[���������Ă���B������͌ВԂ����B

�@�ǂ��炪�����̂��A�����Ղ萔���͔Y��ł����Ǝv���B��ōl����m�[�g��������������ł����܂Ő^���ɔY�܂Ȃ��Ă��Ǝv�����A���̎��͐^���������B���ǁA���r�j�[���\���̕��Ɍ��߂��B45,000���C�B�ǂ����ɂ���A���{�Ŕ�����莆���͗����邪�A����Ȃ�܂��Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�B���łɏ����S����������Ă��܂����̂͌ォ��l����ƈӖ��s���������B���L�̓{�[���y���ŏ����Ă邩��A�g�����Ȃ�ĂȂ��̂ɁB����ɂ��̂�����Ɍ������X�[�p�[�}�[�P�b�g�ŃJ�~�\�����������B�������܂苭���Ȃ��̂ŁA�X���[�T�[�t�̂������肪�����B5�{�p�b�N��92,000���C�B

�@�����͌��ǁA�ό��������ɉJ�̒��A���p�i���ɕ���������������ȁc�c�B

���J�̂��������

�@�Ƃ肠���������̗p���͏I������̂ŁA�~�葱���J�̒��A�h�Ɍ������B

�@���������o��������̗]�T�Ȃ���A���łɓ~�����̃g���[�i�[�Ƃ��C���i�[�Ƃ������Ă����������ǁA���̉J�̒��ߗނ��ɕ����̂͂����Ȃ��B

�@�r����NO2���ǂ��Ƃ������Ă���d���f�����������B���̎��͂Ȃ�ł���Ȃ��̂�����̂�������Ȃ��������A�A�����Ă��璲�ׂ�ƁA�X�`���o�͎Љ��`����ɂ̓��[���b�p�ōł����Q���[�����������̂ЂƂ炵���B�X�`���o�a�Ȃ�Ė��O�̕a�C�܂ł������炵������A�������̊W�Ȃ낤�B

�@�����Ă��邤���ɁA���炭�����������Ă��邱�ƂɋC���t�����B�������⍡���͔����u���̃p������H�ׂ������������B�������̑����ɂȂ���̂ł��������ƃ}�K�W�������߂ĕ����B�r���Ō��������m�����ɃZ�[�^�[�͂��������ǁA�ꒅ29�����C�͍����B�I�X�ŒT���A15�`20�����炢�ł���Ǝv�����B

�@�ȂǂƃZ���^�[�̒������낤�낵�Ă�ƁA�Z�����l�A�p��Ő��������Ă����B

�u�������ɍs���Ă��������͒��O��ʼn����Ȃ���A�ǂ��ɍs���́H�v

�@�ŕ����l�߂����������A�J�ɑł���Ĕ��Ă������Ƃ�����A��̒N�����ł܂�����ȉJ�̒��A�b�������Ă����̂��ƁA�����ƌ��Ԃ��B�̓��A���e�i�I�ɂ����ӂ������������C���������B�ƁA���̌Z�����A�\�z�O�̔����������悤�ŁA�ɂ킩�Ɍ˘f���Ȃ���A

�u���[�Ɓc�c�p��b����H�@���{�l�ł���H�v

�@�ƌ����Ă����B�悭���{�l���ƕ��������ˁB

�@���ǁA�l�����������Ƃ��Ă�����ɂ�AUTO GARA(�o�X�X�e�[�V����)�����邵�A���X�X�����Ă���B������牽�x�������Ă��邩��m���Ă���B����������Ȃ��ƌ����悤�Ȑl�͂�͂�M�p�ł��Ȃ��B���A�Ȃ�ƂȂ��b���Ă݂�C�ɂȂ����̂ő����~�߁A���̌Z�����Ǝ�߂Ȍ����ɓ���B

�u����ȏ�������Ă���Ȃ�āA�C���@�ɂ͋����Ȃ��́H�v

�@�c�[���Y���W�̐l�ł������B

�u����A�����s����B�����͉J�����v

�u���ōs���́H�v

�u��Ԃ̗\�肾���ǁv

�u�c�c�����B�o�C�o�C�v

�@���炭���߂������Ȃ��B�����������ǂ��B�I�t�V�[�Y���ő�ςȂ͕̂����邯�ǁA��l�ŃX�`���o�܂ŗ��āA�����ňꂩ��G�[�W�F���V�[�ɗ���Ŏ�z����l���Ă���Ȃɑ����Ȃ��̂ł́B�c�c�����̂��ȁH�@�l�ɂ͕�����Ȃ���B

�@�z�e���߂��̐̂Ȃ���̕�����c���}�K�W���ŁA�p���ƃ`�[�Y�A�݂��[�O���g�Ƀo�^�[��n����W���[�X�Ƃ���܂蔃������Ńz�e���ɖ߂�B

�@���A�����ɉו���u�����Ƃ���ŋC���ς��A�������C�ɂȂ��Ă����ߏ��̃��X�g�����ɑ����������B���j���[�����Ă������Ȃ�������Ȃ��̂łX�����C�̃Z�b�g�𗊂�A���C���f�B�b�V�����ǂ��炭�傫���Ăт����肵���B�t���C�h�`�L�����Ă��邯�ǁA����͂������̊ۏĂ��ƌ��������������悤�ȁB�����̂ɂ͖������Ă��炸�A�p�ӂ��ꂽ���h������D���Ȃ̂�I��ł��ĐH�ׂ�`�����B����ɂ��Ă��i�C�t�ƃt�H�[�N�ŐH�ׂ�̂͋�J�����B�������A�������g�������患�B

�����[�}�j�A�̃e���r����

�@���������ς��ɂȂ��ďh�ɖ߂�B��x�݁B

�@�e���r������ƁA���l�������ł����i�Ƃ��̓��{������H�ׂ悤�Ƃ��Ĉ���ꓬ���Ă���ԑg������Ă����B�R���f�B�[�炵���A�Ō�͖����ꒃ�ɂȂ��Ēf�O���Ă������ǁB����Ȃ��Ǝg���Ȃ���Ȃ��B����͂����Ƃ��̔ԑg������Ă����e���r�ǁA�uTV

POLONIA�v���Ă��������ǁA�|�[�����h�̋ǂ���Ȃ��̂��H�@�q���������ŋ��L���Ă�Ƃ����Ȃ��B

�@�`�����l�����Ђ˂�ƁA���[�}�j�A�̍������炵�����q�̑̑����Z����p����Ă����B����̓��[�}�j�A�̋ǂ��ȁB

�@�{���ɏ������q���I��Ƃ��ďo�ꂵ�Ă���̂ɂ͋������ꂽ�B���������Ă���Ă�����Ă͖̂{���ȂȁB�̑��̏��q�͂��Ȃ₩����g�y�������߂��邹�����A�傫���Ȃ��Ă��т����肷��قǍׂ��q���肾�B�Ȃ������Ƃ���悤�Ȑl���o�Ă������A���������傫�ȑ��Ȃ̂��ȁB

�@����ɂ��Ă��A���q�̑��Ȃ̂ɂȂ�ŃR�[�`��X�^�b�t�͒j����Ȃ낤�B�����R�[�`�Ƃ������Ƃ��Ă������Ǝv�����ǁB

�@��ɂȂ��Ă���߂��̃l�b�g���ցB�����͖��邭�đ傫���āA���S�n�������B�܂��J�͍~�葱���Ă���B������PC�͖���ݒ肪���Z�b�g�����悤�ŁA������{��IME�����_�E�����[�h���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��ʓ|�����A�d���Ȃ��B����������ċĂ���A�����łł����Ƃ����B��܂ŗV��ł���z�e���ɖ߂�B�V�����[�𗁂тĈꑧ�B

�@�������J��������C���@�ό��A���s���邩�ǂ����Y�ނƂ��낾�Ȃ��B�^�N�V�[���g���s���邾�낤���ǁA���C�Ȃ����Ȃ��B�e���r�̓V�C�\��ɂ��ƁA�J�͂Ƃ��������Ȃ�₦���ނ悤���B�ō��C���S�����āB���̃n���K���[�Ƃ̍����߂��A�T�g�D�}�[���Ȃ�P�S���̗\��Ȃ̂ɁB�����ɂ��������h���B�A�n�������������Ď����ȁB

�@�����͂Ȃ��̃��X�g�����Ń_���X�p�[�e�B�[�����Ă���B�������œ��₩���B���͈Â������Ĕ�������C�ɐS�܂ŐZ���Ă��܂��A�S�ׂ��Ă₯�Ɏ₵���S���������̂ŁA���肪�����B

�@�W�Ȃ����A���[�}�j�A��ƃ}���[��A�ǂ������u�Q�v��dua�ȂB�����������R�̈�v�͖ʔ����B

���[�}�j�A �P�O���P�R��(��)�@�X�`���o�@���@�O���E�t���[���i���H���l�b�c�E�t���[���j�@���@�X�`���o

�P�O���P�R��(��)�@�X�`���o�@���@�O���E�t���[���i���H���l�b�c�E�t���[���j�@���@�X�`���o

���X�^�[�g

�@�V���ɖڂ��o�߂��̂ŊO�����Ă݂�ƁA�Ƃ肠�����J�͎~��ł����B����͈ꔭ�A�`�������W���Ă݂Ȃ��Ƃ����낤�B

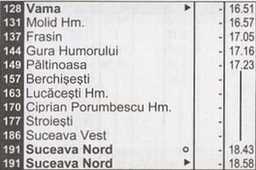

�@�g�U�����ĂV��50���ɏh���o��B�X�`���o�k�w�s���̃o�X�����������ŗ��Ă���Ȃ��ƁA8��27�����̗�Ԃɏ��Ȃ��Ȃ��Ȃǂƍl���A�l���݂̒��Ńo�X��҂B�قǂȂ��o�X�ł͂Ȃ����A���S���o�X�����䂩�A�Ȃ��Ă���ė����B�X�`���o�k�w�ɍs���Ƃ����̂ŏ�荞�ށB�����̓o�X�Ɠ�����5000���C�B�]�T�������Ē������k�w�ł��A�ؕ�������Ȃ蔃���āA�Ȃ��Ȃ��K��̂����o�������B

�@�����u�R���B�i�n���ɗ�������ɂ́A���͂��Ēu�����l�X�R�̐��E��Y�ɔF�肳��Ă���A�܂̏C���@�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�B

�@���Ă��̒n�������h���@�����Ƃ��ĉh����15�`16���I�Ɍ��Ă�ꂽ�C���@�Q�̂����̌܂ŁA�ʂɌ܂̏C���@����ӏ��ɏW�܂��Č����Ă���Ƃ��A���̒n�ɂ���C���@���܂����Ƃ������킯�ł͂Ȃ��B�����̏C���@�̌����́A�O�ǂ����ς��ɕ`���ꂽ�t���X�R�悾�B�t���X�R�悪���Ȃ̂��m��Ȃ����ǁA�O�ǂɊG���`����Ă���Ȃ�Ē��������A�K�C�h�u�b�N�̎ʐ^���������A�Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂̂悤�Ȃ̂Ŋy���݂��B

�@���Ȃ݂Ɋe�C���@�͊e�n�̎R�̒��Ɍ����Ă���炵���A�^�N�V�[�Ƃ��Ńc�A�[��g��ōs���̂��悵�Ƃ��Ȃ��l�̂悤�ȗ��l������ɂ͂���Ȃ�Ɏ�Ԃ�������悤���B���Ȃ݂ɍ����s���\��Ȃ̂̓X�`���o�̐���40�L���قǂɂ��郔�H���l�b�c�C���@�A�����ĉ\�Ȃ�t���[���C���@�̓���B

�@��Ԃ��Q�Ԑ��ɗ���Ǝv���đ҂��Ă�����Ƃ��ɂR�Ԑ��ɓ������Ă����Ƃ������Ⴂ�͂��������A������Ԃł��Ĕ��Ԃ����B

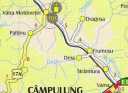

�@��荞��Ԃ̓��[�}�j�A�̓��[���V���琼�[�̃e�B�~�V���A���i���[�}�j�A�v���̔��[�ƂȂ鎖�����N�������j�܂ő���A��������Ԃ��B���{�ł͂Ԃ肪������O�ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂ŁA��������ԂƂ��������łȂ������Ȃ��Ă���B�}�s��ԂȂ̂ɍ��Ȏw�肪�Ȃ��̂ŁA�Ă���R���p�[�g�����g�ɓK���ɍ��𗎂�������B�悭�Ă���B�X�`���o�k�w���o�����A�R���p�[�g�����g�ɂ����͖̂l�Ƃ���������l�����������B

�@�X�`���o�̒����o�O���ƁA��C�ɓc�����i���L�������B�����Ȃ��B�ƁA����͂������ǁA�K�X���o�Ă����B�X�`���o�ɂ���Ԃ͂Ȃ�Ƃ��Ȃ��������ǁA�c���n�т��ăK�X���o�₷����Ȃ��B�܂��\��ł͉J����������A�K�X���炢�ŕ���͌����Ȃ��B�����邵�B

�@�X���P�O�����߂����̂ŁA���낻��~��鏀�������悤�ƃR���p�[�g�����g�̃h�A�Ɏ�����������A�J������������Ȃ��B���̃h�A�A�ǂ��������J���H�@����ꓬ���Ă���ƁA��������e�ɋ����Ȃ���J���Ă��ꂽ�B�����܂���A���肪�Ƃ��������܂��B��������������Ȃ��ăR���p�[�g�����g�Ɉ�l��������ǂ��Ȃ��Ă������Ƃ��B

�@�Ƃ�����X��20���A�ړI�̃O���E�t���[���w�ɓ����B

�����

�@�w�ɂ����^�N�V�[�̉^������������Ă��邪�f��A�n�}�Ō��������ĕ����o���B���̃��N���N���銴�o�������B�ڎw���͓�ɂ��郔�H���l�b�c�C���@�B�V�M�V���A���Ő��b�ɂȂ������[���b�V�����A�܂̏C���@�̒��Ńi���o�[�������ƌ����Ă����̂Ŋy���݂��B��������S�L���قǂ炵������\�������čs����͂��B

�@�S�������̃��C���X�g���[�g��܂��ƁA�����Ȃ蔒���Ȃ��̓��H�ɕς�����B

�@�C�`���E�����A����n��ƁA�����ȑ�������Ă����B�O���E�t���[�����o�鎞�A���H���l�b�c�܂ł��ƂS�L���Əo�Ă��̂ŁA�܂��P�L���قǂ��������ĂȂ��͂�������A�����͈Ⴄ���낤�B

�@

�@

�@���j�̌ߑO���Ƃ����āA�߂��̋���ɍs���̂ł��낤���̐l�����\�o�����Ă���B��߂Ȑl�ɓ��̉����w�����A

�u���H���l�b�c�H�v

�@�Ɛq�˂�ƁA

�u�_�[�v

�@�ƍm��̕Ԏ��B�悵�悵�B���̂܂܂���i��ł����B

�@����ɂ��Ă��ӂ��сA�����ȁw���[���b�p�̓c�Ɂx���B

�@���s���l�X������ĂȂ��āA�l����������ƌ��X�Ɂu�Y�B�A�v�u�u�[�i�Y�B�A�v�ƈ��A�����Ă��Ă����B�����܂ł��������l�ŁA�Ί�ň��A�����Ȃ������l�Ȃ�Ĉ�l�����Ȃ������B������O�̎������ǁA���ꂾ���ɐ��������Ǝv���i�]�k�����A���[�}�j�A��ł���ɂ��͂��Ӗ�����u�u�[�i�Y�B�A�v�A�ǂ����Ă��u����ɂ��́v�ƕ�������B�͂��߂̂����A�Ȃ�ł���ȂƂ���œ��{�ꂪ�I�H�@�Ƃ��Ȃ�������j�B

�@�삪����A�n�⋍������H�݁A�q���������邱�̕��i�B������Ȃ��B

�@����͂����ƁA�r���Ō����������̕W���A�Ȃ�ĈӖ����낤�H

�@�Ȃ���50���قǕ������Ƃ���œ����˂�������ɂȂ�A�����ǂɈ͂�ꂽ����炵�����������ꂽ�B����ɍL�����ԏ�Ɠy�Y�����䂪���邵�A���ꂾ�ȁB

�����H���l�b�c�C���@

�@�������T���ĕǓ`���ɕ����ƁA������Ɖ��܂����Ƃ���ɔ����B������̂Ƃ���̌Z�����ɉp��Łu�E�F���J���v�ƌ���ꂽ�̂��V�N���B���̍��ʼnp���b���l�͑����Ȃ�����Ȃ��B

�@�Ƃ����ꒆ�ɓ���B�`�P�b�g�����Ƃ������A�����̂��o�����ƏC�������������b������ł��āA���������Ă��������Ȃ��̂ł��̂܂ܒ��ɓ���B

�@�����Ŗڂɓ����Ă����̂́A�F�����ēh�������������Ă���w�܂̏C���@�x�̈�A�w���H���l�b�c�C���@�x�̊O�ǂ������B����ɂ͐����������肵���B����Ő��E��Y�Ȃ̂��B���e���Ƃ������A�����ʂĂ�ɔC���Ă��Ȃ��̂��B

�@���A���Α��ɉ�荞��ł����ɂ�A����ȍl���͏�����B�ŔɋU��Ȃ��̐F�N�₩�ȕǖʉ悪�����ɂ������B���ɐ̑N�₩�����ڂ������B�Ȃ�قǁA���ꂪ�w���H���l�b�c�̐x���B

�@�L���X�g���k�ł͂Ȃ����A�����������Ɠǂ��Ƃ��Ȃ��̂ŕ`����Ă����ʂ͂Ȃ�������Ȃ����A�����ɂ����@�Ɏg��ꂻ���ȊG���A���l�̎p���A�т�����ƕ`�����܂�Ă���B���̌��ɉ����ۂ����̂����Ă���̂̓n�[���[�i����j���ȁB

�@���Ɍ����������̂����ǂ̊G�ŁA�w�Ō�̐R���x���������B�����̓ǂ߂Ȃ��Z���̋����Ɏg�����ƌ����Ă��邪�A�Ȃ�قǔ[�����B

�@����ȏC���@�̓����ł͓��j�̌ߑO���Ƃ������Ƃŗ�q���s���Ă���A�����͐M�҂ň�t���B��������@�Ǝ^���̂��������Ă���B���������Ƃ���ŕ����]���̂Ə��͌����Ȓ��ɗ͂������A��m�炸���𐂂�Ă��܂��B

�i���̎ʐ^���B�������ɗ���Ă������̉��ł��B141KB��WAV�t�@�C���ł��B�悯����j

�@�����ɂ��l�X�ȃt���X�R�悪�т�����ƕ`����Ă���B�O�ǂ̂���ƈ���ĕ��J�ɂ��炳��ĂȂ�����A���R�ۑ���Ԃ͂����B�����̓J�����֎~���������A����ȑO�ɗ�q�̍Œ�����������B���ĂȂ����ǁB

�@���낻��o�悤���ƍl���Ȃ���ʐ^���B���Ă�����A�p�g���[���̌Z������āu�`�P�b�g�������āv�ƌ����Ă����B����܂���B���₾���āA���������肵�Ă��炦�Ȃ��������B���͎d�������Ă�悤�Ȃ̂Ŏ�t�ɍs���A���߂ă`�P�b�g���w���B���ꗿ�ƃJ�����g�p���A���߂ĂU�����C�B���łɊG�t�����Q�������A�O�ցB

���k��

�@�A�蓹�͐���������ꂽ��^�N�V�[���o�X���g���Ă������Ǝv���Ă������A�O�ɏo�Ă���N�����Ȃ��B�̂ŁA�s���Ɠ����������ăO���E�t���[���w��ڎw���B���̎��_��11���B���܂łɂ͉w�ɖ߂ꂻ�����B�O���E�t���[�����X�`���o�s���̗�Ԃ͊m���ߌ�O�����ɂ������͂��B���̃t���[���C���@�܂ŕ����ʼn������Ă��Ԃɍ������ȁB

�@���ς�炸�K�X���o�Ă��āA�i�F���d���Â���ۂ��B�J�ɕς������O�Ƃ��������B�J�ɂȂ��ĂȂ������܂����B

�@�Ă��Ă������Ă����B�����o��n���̐l�B���݂�Ȃɂ��₩�Ɉ��A�����Ă����̂��C���������B

�@���̍��̎Ԃ͂悭����B�����Ă���l���ǂ�ǂ�ǂ������Ă���������̎Ԃ́A�ǂ����O�Ȃ�����܂����Ă���B��Ȃ����āB�܂����̎Ԃ̂ǂ������������l�Ŗ��܂��Ă���B�C���@�̗�q�A��̐l�B�Ȃ낤�B�ǂ��������ԂȂ̂ŁA�q�b�`�����悤���ƍl�������ǂ�߂Ă������B

�@12���߂��A�w�ɖ߂��Ă����B�����̂ł܂��͉w�̃g�C���ցB�g�p��2000���C�Ə����Ă��邯�ǒN�����Ȃ���������u���Ƃ�����Ȃ��B����Ɏg����H

�@�����Ď��̖ړI�n�A�t���[���C���@�ւƕ����o���B�w�O�Ƀo�X���^�N�V�[�����Ȃ���������Ȃ��B���x�͉w���猩�Ėk�֕��������Ă������ƂɂȂ�B

�@�ǂ��Ŗk�܂ꂽ�炢���̂����X���������A�Ȃ�Ƃ��Ȃ����B�������J�ɕς�肩���Ă��邪�A�P�������قǂł��Ȃ��B���A�ዾ�͂����ɐ��H�Ō����Ȃ��Ȃ�B�����ށA��������ȁB

�@�O���E�t���[���̎s�X�̒��ɂ����R�������A���傤�Ǘ�q���I�����l�X���o�Ă����B���m�l�̌l���s�҂��������̂��낤�A���Ȃ���b�������Ă���B���A���R���[�}�j�A��Ȃ̂œ��e�͕�����Ȃ��B���͋C�łǂ��ɍs���̂��Ɛq�˂Ă�����ۂ��̂ŁA

�u�t���[���A���l�X�g���[�v

�@�ƌ�����

�u�_�[�v

�@�Ə��Ă����B�j���A���X�I�ɂ́u����ȏ��܂ŕ����Ă����́H�@���D�����Ȃ��v���Ċ������ȁB�܂��m���Ɍ��\�������邵�i��̂U�L���j�A�r�������Ȃ��Ƃ�����s���Ȃ���Ȃ�Ȃ����B

�@�₪�ĊX�����O��A���̒��̓��ɂȂ����B���{�̓c�ɂł悭����A�V���Ƌ����̂悤�ɂȂ��Ă��鏊�͏��Ȃ��B�������Ă��铹���A���X�������̂��g���Ă���悤���B�Ȃ��]�Ԃɏ���������������̎p�������C������B���A�L���B

�@�J�̓��[�͍s���B���Α��̎Ζʂɂ͔����ȏ�K�X���������Ă��Ă悭�����Ȃ��B��̕��܂Ŕ���q���n�ɂȂ��Ă���悤�Ȋ��������ǁB����Ă����炳���������ꂢ�Ȃ낤�Ȃ��B

�@�w����t���[���C���@�܂ł́A�Г��U�L���B��������10�L�������Ă���g�����A�S���������ƌߌ�O���O�̗�ԂɊԂɍ������ǂ����B���X�s�������ǎd�����Ȃ��B�撣���ĕ������B�����ł������ɏo��l�X�̈��z�͖{���ɂ����B���[�}�j�A�̓c�ɁA�����Ȃ��B�ǂ�ǂ�D���ɂȂ��Ă�����B�������ǁB

�@�r������ǂ��Ȃ��Ă����̂ʼn��x���q�b�`�n�C�N�����悤���ƍl�������A�Ȃp���������ăT�C�����o���Ȃ��B�d���Ȃ��A��l�����撣���ĕ����Ă������B

�@�₪�ăO���E�t���[�����A�C���@�̂���Manastirea Humorului(�}�i�X�e�B���A�E�t�������C�H�@���l�X�g���[�E�t���[���H)�ɓ���B���n�鏊�ł��������Ƒ��A��Ɂu�u�[�i�Y�B�A�v�ƈ��A��������A��������ɂ����p�����������ĕ����Ă��ꂽ�B�ˑR�̂��Ƃ������̂Ō˘f�������ǁA���肪���������B�m���ɂ��傤�ǂ����͋Ă����B���l�Ɏ{�����Ƃ͐��E���ʂ̑P�s�Ȃ̂��ȁB

�@���ɂ��A���A�������炻�ꂾ���ōς܂��ɉ��������[�}�j�A��ł܂������ĂĂ���l��������ǁA���Č����Ă�낤�B�����̐��@�Ɋ������ĒN���ɓ`�������Ƃ����ȁH

�@���A�d���̏�ɃR�E�m�g�����ȁA��^�̒�����������Ă���B�b�ɂ͕����Ă����ǁA�����͏��߂Č����B

�@�Ƃ��Ȃ�Ƃ����A�悤�₭�t���[���C���@�ɓ����B

���t���[���C���@

�@�͂��߁A�ԈႦ�ĊO�ǃt���X�R��̂Ȃ��ׂ̋���ɍs���Ă��܂��A�ǂ��������Ƃ�������Ȃ��Ȃ��č��������B�����Ă������̕����l�̏o���肪�����������B

�@

�@

�@�����ł��C��Ⴄ�l�ɂ����Ȃ般������߂�ꂽ�肵�Ȣf���B��������e���̃m���̈�Ȃ̂��ȁH�i���[�}�j�A�͒����̒��ŗB�ꃉ�e���̌��������Ă��閯���̍��j

�@���߂ďC���@�ɓ���B�`�P�b�g�͓��ꗿ�R���{�J�����B�e���U���Ōv�X�����C�B�J�����オ���H���l�b�c�C���@��荂���ȁB�܂��m���ɏC�����̐���~�n�̍L���A�����̂����̓��H���l�b�c������ۂ����ǁB

�@�����ł��A������̖ʂ̊O�ǂ͕���ɂ��炳��Ă������Ă��܂��Ă��邪�A���͂̌i�F�Ƃ̒��a���悭�A����͂���ŕ������B���Α��ɉ��Ƃ����Ƃ����t���X�R�悪�c���Ă������B

�@

�@

�@����������A�C�U���Ȃ��Ƃ��������������Ă����Ă��܂��悤�Ɏv�����A�����̂��ȁH

�@

�@

�@�O�����I���Ē��ɓ���ƁA�������Ɍߌ�Ȃ̂ŗ�q�͏I����Ă���悤�ŁA�K�����Ƃ��Ă����B���ǖʂ̃t���X�R������Ă���A�O�ցB

���O���E�t���[���w�ւ̉�����

�@�����͊���15�L���͕����Ă���B�������\�ւ��Ă��܂����B�A��͎Ԃɏ���čs���Ȃ����ƒ��ԏ�ł��炭�҂��A���̃^�N�V�[�����Ȃ��B�o�X������C�z�͂Ȃ��B�����͌ߌ�O�B�h�����܂��Ă���ȏ�A�Ȃ�Ƃ����Ă����A��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@�d���Ȃ��̂ł���ς�����ċA�邱�Ƃɂ��āA�O���t���[�������������B����ɂ��Ă��Â��B�܂�ł����邪�߂��݂������B

�@�����Ă��Ɨ�ԂɃM���M���Ԃɍ������ǂ������ĂƂ���Ȃ̂ŁA���Ƃ��r���Ń^�N�V�[�����܂��邩�A�q�b�`�n�C�N���������Ƃ��낾�B

�@�Ȃǂƍl���Ă������A�Â������B���j���͈�����������Ȃ̂��A�ʂ肩���鑺�͂Ђ�����ƐÂ܂�Ԃ�A���܂ɕ����Ă��鑺�l�ɏo����Ƃ͂����Ă��A���H�͂قƂ�ǎԂ��ʂ�Ȃ��B���ɃO���E�t���[�����ʂ������Ԃ́B���܂ɒʂ�̂͒�܂�C�z�Ȃ�Ĕ��o���Ȃ����艮���ۂ��Ԃ��A��q���ڂ̃^�N�V�[���炢�Ȃ��̂ŁA�q�b�`�n�C�N�Ȃ�Ė]�ނׂ����Ȃ��B�c�c���ă^�N�V�[�H�@�ǂ����畦���ďo���B���̂܂ܑ҂��Ă���悩�����̂��H

�@�����̗͓I�ɂւ��Ă��邤���ɑ����ɂ��Ȃ��Ă��āA�S�R�͂����s���Ȃ��B�ߌ�O���ɂȂ鍠�A�ǂ��ɂ������ɂ��O���t���[���̎s�X�n�̂Ƃ�������ɍ����|�������B�����Ă����������Ăւ��đ����ɂ��āc�c�ƌ��\�{���{���̏�ԂŁA��Ȃ���r�C�����ɂȂ�Ȃ�������Ă������B���̃^�C�~���O�ŕ������Ă��A�l�͂����܂ŏo�����l�Ԃ���Ȃ���c�c�B

�@�ǂ��ɂ��w�ɂ��ǂ蒅�����̂�15��18���B���ɗ�Ԃ͏o���ゾ�����B

���X�`���o�ցI

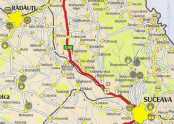

�@��ʂ̕ւ��Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��B���̗�Ԃ�17��18���B�X�`���o�k�w����18��58���B�������ɂQ���Ԃ��҂��Ă����Ȃ��Ȃ��B

�@�߂���AUTO GARA�i�o�X����j���������̂ŁA�X�`���o�s�����Ȃ����ƍs���Ă݂邪�A�o�X�������Ԃ��Ă��邾���ŁA�S���l�C���Ȃ��B�ǂ���炱���͎ԌɂŁA����͕ʂ炵���B�����̃X�^�b�t�������Đq�˂�ƁA���̃X�`���o�s�����o��̂�16��30���炵���B�������̕����܂��������B����ɏ�邱�Ƃɂ��āA����ꂽ�����ɕ����Ă����B�C�^���A�l�̕����l���C�^���A��ƃ��[�}�j�A��ł܂������Ă��ė��邪�A���������Ă�̂������ς蕪����Ȃ����ĂB

�@����͂Ƃ������AAUTO GARA��������Ȃ��B�Q�����Ȃ��B�߂��ɂ��������������ɐq�˂Ă݂邪�A�Ԃ��Ă���������

�u�m�[�A�A�E�g�u�Y�v

�@���[�c�c�A���̒��ɂ̓o�X�͂Ȃ��H�@�Ȃ�ŁH�@����A����Ȃ͂��͂Ȃ����ǁB���[�}�j�A�ꂪ�S�R�������b�͂���ς肫���Ȃ��B

�u�X�`���o�ɍs��������ł��v

�@�ƌ����ƁA

�u�o�X�͂Ȃ����A�����Ə������̂͂���v

�@���S���H

�u�h�~�J�[���v

�@�H�H

�@������Ȃ��ł���ƁA���̂����������A�킴�킴����܂ň��������čs���Ă��ꂽ�B�������A�\����Ȃ��ł��B���肪�Ƃ��A�����������B�c�c���Ă����A�ē��������Ȃ��A�����̓��[�Ȃ�ł����B�҂��Ă��痈��́H�@�h�~�J�[���ăq�b�`�ƃ^�N�V�[�̒��Ԃ݂����Ȃ̂��ȁH�@���ʂ̎Ԃɂ݂�Ȃŏ���Ċ��芨�ŕ����́H�@�V�F�A���Ă��Ƃ��B����ƕ�����܂����B�����ł��B

�@�₪�ăh�~�J�[������ė����B�Ȃ�Ƃ���荞�_�L�A�i���[�}�j�A�̎ԃ��[�J�[�j�͂T�悾�����������A�͂��߂͑S�R����Ȃ������B

�@�ԓ��͓S���Ƃ͈Ⴄ�Ƃ���𑖂��Ă��邵�A�܂��ʂ̖��킢�������Ă����B����Ȃɂ���������������Ȃ��������A16��50���ɂ͂����X�`���o�ɋA�蒅���Ă����B�������x�����ĎԂ�����A���炭�����Ă���C�t�������A�Ԃ̑���͂R�����C�ƌ����Ă����̂ɁA�T�����C�����Ă��ނ������ĂȂ���B���Ăڂ��肵�Ă��B

�@�~�낳�ꂽ�̂́A�X�`���o�̐��̒[�B��������������Ă��Ȃ������炱�����ǂ����A�ʂ����ăX�`���o�Ȃ̂��ǂ�����������Ȃ��Ƃ��낾�����B���ʂɌ�����s�����A���ʂł͂Ȃ��ȁB�ɂޑ������������āA�z�e���ɋA�蒅���B

����ꂽ�c�c

�@�����͂����A�p���Ƃ������ċx�݂����������A���j������Ȃ̂��A�}�K�W�������Ƃ��Ƃ��x��ł���B

�@�d���Ȃ�����X�����C�ŃZ�b�g��H�ׂ����X�g�����ɍs���A�����̓Z�b�g���Ȃ������̂�75,000���C��500�O�����X�p�Q�e�B��H�ׂ�B�����A�S�R����Ȃ��B�Z���^�[�̃o�X����܂ő���L���ă}�N�h�Ńr�b�O�}�b�N��lj��ŐH�ׂ�B�悤�₭�l�S�n���������ȁB���łɃo�X����e�ɂ���m���X�g�b�v�}�K�W���ŁA�|�e�g�`�b�v�Ɛ����ċA��B�����ăp���͑S�������Ă����B

�@�����͊y�����������ǁA�����ɐS�̒ꂩ���ꂽ�B���L����������Ƃ��ƂƐQ�悤�B

�@�������\��͉J�B�������̓u�R���B�i�n���B

���[�}�j�A �P�O���P�S��(��)�@�X�`���o

�P�O���P�S��(��)�@�X�`���o

�@10���܂ŐQ�Ă��܂����B12���ԁA��������Ƃ��B

�@��������ɂ͐Q�邵���Ȃ����ǁA����Ȏ��ԂɋN���Ă��Ă͂ǂ��ɂ��s���Ȃ��c�c�B�Ǝv���Ă������A�o�X���g�����_�E�`�܂łȂ�s���鎖�ɋC�������B11�����̕ւ�����B�s�����B�V�C�͓܂��Ă��邪�A�M���M���~���Ă͂��Ȃ��A����Ɠ����悤�ȓV�C���B

�@����ɂ��Ă����[���b�p�A�������f����ۂ͂Ƃɂ����Ԃ���܂��đ҂��Ă����B�ԓV���ǂ��납�Ԗ��@�n�т���������A�W�A���痈������]�v�A�M���b�v��������B

�@�o�X�X�e�[�V�����܂ŕ����Ă����B���A�r���ōl�����ς�����B�������čs�����Ƃ��Ă��A���_�E�`����X�`�F���B�c�@�܂ł̃o�X�����邩�ǂ����͕�����Ȃ��B����ς荡���s���̂͂�߂ɂ��悤�B�����A���N�����ČߑO���̗�Ԃɏ���čs��������B����ł��܂����������h���B�b�c�@�܂ōs���邵�A���܂������Ȃ��Ă��]�T�������ăX�`�F���B�c�@�ɂ͍s����B���X�̌덷�Ȃ�^�N�V�[���g���J�o�[�ł���͂������B�����J��������A�����������o�悤�B���Ȃ蒷�������Ă��܂������Ƃ����B

�@�ォ��l����A�����Ƀ^�N�V�[���g���Ă��ƍl����Ȃ�A�����^�N�V�[���g���Ă��X�`�F���B�c�@�ɍs���Ă����A�����̓����h���B�b�c�@��{�ŗ]�T�������ē����Ă�����Ȃ��B���܂����B

�@���Ȃ݂ɁA�w�܂̏C���@�x�����Ă܂��͍̂ő�l�܂ł̗\�肾�B�A���{�[���C���@�͏ꏊ��������Ȃ������̂Ńp�X�B

�@�����̗\�肪�Ă��܂������A���ɂǂ����邠�Ă��Ȃ��B�Z���^�[�ߕӂɂ���炵�������قɂł��s�����Ǝv���ĒT������������Ȃ��B���ꂦ�H�@�܂��l���Ă݂�����͌��j�������A���ʂ̔����ق͕܂��Ă��邩�B���Ⴀ�H���ł����悤�B�s�����ɂȂ���郌�X�g�����ɍ������s���B9�����C�̃Z�b�g���āA���Ԃ̃��j���[�������B����ς���͂��������B�����B�ł��A���낻�남�Ă��H�ׂ����Ȃ��Ă����Ȃ��B���̗��ɏo�Ă����x���z�[���V�b�N�A���{�V�b�N�ɂ͂������ĂȂ����ǁA���ăV�b�N�ɂ͂��т��т�����B

�@���낻��X�`���o�̃Z���^�[������Ă��āA�����������Ă��Ă����܂�h�L�h�L���Ȃ��Ȃ��Ă����B���ł��������ƃ}�[�P�b�g�ɑ���������B���ăg���[�i�[��20�����C���č�����B����A�U�h���ƍl������������ǂ��B�V�i�C�A�Ŕ���Ƃ͂����A12�����C�Ŕ��������A�}�[�P�b�g�Ȃ点�߂�15�����C���炢�łȂ����̂��B����o���C�ɂȂ�Ȃ���B�Z�[�^�[��29�`30�����C�B���ꂱ��20�����炢�Ȃ甃�����ǂȂ��c�c�B���̎��Ɍ������\��̃V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�ł�����Ȃ��̂�������A���߂Ă����Ŕ������Ƃɂ��悤�B����ɁA�����̉�����Ȃ��B�E�[���̃��V�A���C����15,000���C�~�Q�A�ю��̖X�q���R���A�p�b�`���T���B�������璷�������Ȃ��Ă�������B

�@��x�ו���u���ɏh�ɖ߂�B���̎��_�Ōߌ�ꎞ�߂��B�ꑧ�����ƃe���r��������A���{�̋�B�ȓ�𔒐l��������A���s�ԑg������Ă����B�p�`���R�Ƃ��܂Œ��J�Ɉ����Ă���B�ʔ����Ȃ��B�v�킸�Ō�܂ŊςĂ��܂��A�Ō�̃N���W�b�g�Ń������[�v���l�b�g����̔ԑg���������Ƃ�m��B�[���B�������ĊO���l�̎��_�œ��{������ƁA���B�Ƃ͑S���َ��ȕ������ł��邱�Ƃ��悭������Ȃ��B

�@���̌�l�b�g�J�t�F�ŗV��ł���ƁA�e�����ɐ��������Ă���Z��������B���̒��ɐ�����������悤�Ȓm�荇���́A�z�e���̐l�ȊO�ɂ́c�c�v���o�����A��������������Ă������ɁA�A�E�g�K�[���̋߂��Łu�������ɂ͉����Ȃ��v�Ƃ�����Ɍ����Ă��Z����B���̎��͊m���A�����̂Ƃ���̃c�A�[�ɗU���������Ă�����Ȃ��B�������͒��X�v���o���Ȃ��������A�������ɂ���A�l�͂��̒��ł̓��A�L�����ȓ��{�l���s�҂��B�ԈႦ��͂����Ȃ��B�u�ǂ����A���q�́H�@�C���@�ɂ͍s�������H�@�����H�@�Q�H�@���H���l�b�c�ƃt���[�����B���͖����A�A�����J�l��l��A��ĉ��v�����͉ɂȂȁB�܂��l�������ǁB

�@�l�b�g�Œ��ׂ��V�C�\��ł͍������������A�������ܓ��ԁA�����ƉJ�\�B�ł������͂܂��}�V�ŁA������ɂ��Ƌ����Ȃ�悤���B�X�`���o�ł͂Ȃ��A�����h���@�����߂��̃��V�̒��̘b�����ǁB

�@�����͊撣���đ��N�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�����͑����Q�邽�߁A�����ăz�e���ɖ߂�c�c���肪�A�C�����V���E�F�b�v�X�ƃr�[�����Ă����B�����K�X����Ȃ̂ŁA�卷�Ȃ�����Ƃ����B����Ⴀ�A���[���b�p�̐H���������Ă�����A���{�̂���͌��N�H�Ɍ������Ȃ��B�����A���сA���X�`�A�ϐ���������A���B�ɑΔ䂵�āA�p���A�`�[�Y�A���A���c�c������Ȃ��B

�@�[�H�̓z�e���̐H���B�����͍�肪�����ŁA�l������̂͏�Ⴂ�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�`�����o�ł��H�ׂ悤���Ǝv�����������������A���j���[�����Ă��邤���ɐH�ׂ����Ȃ����̂ŃI�����c�����ށB���Ă����A�s���t������I�@�v�X�̂��Ă��I�@�c�c�s���t�Ƃ�����肨����ɋ߂��������ǁA�܂������B����ς肨�Ă�H�ׂ���̂͊������ȁB

�@�H��ɍēx�l�b�g�J�t�F�ɍs���B�I���b�N�X�u���[�E�F�[�u�A���G�͏I�����B����̓���N�Y����̈��ގ������A�����̍ŏI��������ŏ���Ȃ������̂��B�c�O�B

�@�Ƃ����ꖾ���͑����A�����͂����Q�悤�B

���[�}�j�A �P�O���P�T��(��)�@�X�`���o�@���@���_�E�`�@���@�X�`�F���B�b�c�@�@���@�����h���B�b�c�@�@���@���@�}�@���@�X�`���o

�P�O���P�T��(��)�@�X�`���o�@���@���_�E�`�@���@�X�`�F���B�b�c�@�@���@�����h���B�b�c�@�@���@���@�}�@���@�X�`���o

���[�}�j�A���SCFR�H���}

���閾���O�Ɏn��

�@�ߑO�R�����A���O�̎ԗ�����h�~�p�̃u�U�[�̌�쓮���Ŗڂ��o�߂�B���邳����ȁA����B

�@���炭�������āA4��40���B6���Ԉȏ㖰�������ǁA���Y�����������̂Ŗ����B�傠���т����A����U��U��A�o���B�z�e���̃t�����g���^���Âň�u�ł������ǁA�����̐l�������̂ŏ��������B

�@�o�X��ɍs���B�����A��͂肱�̎��Ԃ��ƃo�X���~�j�o�X�����₵�Ȃ��B�d���Ȃ��A��䂾����܂��Ă����^�N�V�[���g�����Ƃɂ����B���̃^�N�V�[���G���W������ċx��ł��悤�����ǁB�o�X����5000���C�ōs����X�`���o�k�w�܂ŁA�^�N�V�[����10�{������̂��c�c�B�܁A�d���Ȃ��B�������Ō��O�ɉw�ɒ��������B

�����ł̃X�`���o�k�w���烉�_�E�`��

�@���_�E�`�܂ł̐ؕ���19,000���C�Ŕ����B����ȑ���������A�z�[���͂悭�Ă���B

�@�z�[���ɏo��ƁA�e�����Ɍ���@���Ă���Z����B�����A�����ɒ��������A�r���v��~�������Ă����l���B����ɂ��Ă������ł͂₽��Ɗ���o�����Ă�ȁB�Z���ዾ�F���̓��{�l�Ȃ�āA�����ł͑��ɂ��Ȃ����炾�낤���ǁB���̌Z�����A�S�R�p��̓_�������ǁA����ł�������x�̃R�~���j�P�[�V�����͎���B

�u�u�J���X�g�֍s���̂��H�v

�@�Ɛq�˂Ă���̂�

�u����A���_�E�`����v

�@�Ɠ�����ƁA���Ĉ�������ċ����Ă������B���t���ʂ��Ȃ��ƕ������Ă���̂ɕ��C�Řb�������Ă���̂́A���e���̌��̂Ȃ���킴���ȁB�Ȃ�������Ȃ��B

�@�z�[���͋Ă��邪�A����ȑ������Ƃ����̂ɉw�ɓ��͐l�������ς����B�����������͂���ȂɊ����Ȃ��B

�@�ҍ����ł��̓��L�������Ă���ƁA�ׂɍ�����������`������ł��āA

�u���̃m�[�g�A�}�K�W���Ŕ������́H�@����Ƃ��o�U�[���ŁH�v

�@�Ƙb�������Ă����B��������������Ɏ��͂̐l����b�ɍ������Ă��āA�����ł��Ȃ������ł��Ȃ��Ɠ��₩�ɂȂ����B����A�l�����[�}�j�A�ꂪ�����ς蕪����Ȃ��āA�͂��߂͂������̌����Ă邱�Ƃ������ł����A�����}�K�W���Ńo�U�[���Ȃ̂�������Ȃ���������Ȃ��ǁB

�@����Ȃ���Ȃ�5��15���A���낻�뎞�ԂȂ̂Ńz�[���ɏo��B�����\�ɂ��Δ��Ԃ�5��20���A������6��31���B

�@�@

�@�@

�@���A��Ԃ���������Ȃ��B����Ȕn���ȂƎv���Ă���낫��낵�Ă�����A��铔�̓����Ă��Ȃ��A�z�[���̐�̐�ɒ�Ԃ��Ă���̂��B�ԗ��Ɍ������ĕ����Ă����l���������番���������ǁA�����łȂ���Ε�����Ȃ�������B����ȈÈł̒��ɓ�Ґ�������Œ�Ԃ��Ă����̂ŁA�w������ɂǂ���ɏ������̂��q�ˁA�ǂ��ɂ���荞�ށB

�@���R�ȂȂ̂ŁA�w�ɂɈ�ԋ߂��ԗ��̓R���p�[�g�����g���قږ��܂��Ă����B����Ȑ^���Âȑ����Ȃ̂ɁA��q�����Ȃ��B���̂܂܉��ւƕ����Ă����ƁA�ڂƎO���ڂ̓R���p�[�g�����g���ł͂Ȃ������B�z�[���ɒu����Ă���x���`�݂����ȃv���X�`�b�N�̈֎q���A�����Ɏl�l�����̃N���X�V�[�g��ɕ��ׂ��Ă���B����Ȃ̂͏��߂Č����B���̍��ł��A����ς�X�y�[�X�ɗ]�T������̂͂������L�O���Ȃ��B�ԓ��͖��邭�A�O�͈ŁB�Q�Ă���l������B�m���ɈÂ����ǁA���͋C�͈����Ȃ��B

�@��̗�Ԃ̕���Ŕ��Ԃ�����Ԃ͈ł̒���i�݁A�������̉w�ɒ�Ԃ��A6��20���A�Ȃꎞ��Ԃ���Ȃ������Œ�ԁB�܂����_�E�`�łȂ��͕̂�������ǁB���[�}�j�A�̖k���[�n��̒��S�n�A�X�`���o���炳��ɖk�A�E�N���C�i���ʂ֑���S�H�́A�ڎw�����_�E�`�̈��O�A�h���l�V���e�B�ŕ��Ă��邩�炻�̊W���ȁB�Ȃl�������ς�����Ă������B

�@��ɂ���Ă����ł��܂����Ԃ��x���Ȃ�A����15���قǒx���7���O�A���_�E�`���B

�����_�E�`����X�`�F���B�b�c�@��

�@�O�͂܂��^���Â��B�����Ă���ȏ�ɁA���i�`���b�c�@�Ƃ����炵���j���������B��������́B

�@�w�ɂ��o��Ƒ���

�u�^�N�V�[�H�v

�@�Ɛ��������Ă����^�����ɁA�\����Ȃ���

�u�E���f�@�A�E�g�@�K���H�i�o�X����͂ǂ��ł����j�v

�@�Ɛq�˂�B������ƕ������Ƃ���ɂ���炵���B

�@�Â����炿����ƕs�������A����ꂽ�Ƃ���ɍs���Ƃ����Ƃ������B�o�X������A���Ԃ������Ă���B�����\�����Ă���Ɖc�Ə��̐l���O�ɏo�Ă����̂ŁA

�u�X�`�F���B�b�c�@�H�v

�@�Ɛq�˂���A�Ԃ��Ă���������

�u�m�[�v

�@���[�J���o�X�̃X�P�W���[����������Ȃ�����]�T�������Ĉ�ԗ�Ԃŗ����Ƃ����̂ɁA15��00�����܂łȂ��������B�Q�����B

�@�d���Ȃ��̂ʼnw�ɖ߂�A�^�N�V�[��T���B�����߂����Ă���X�`�F���B�b�c�@�C���@�͒n�}�ɂ��ƁA��������15�L���قǗ���Ă��邤���A�R�̒��Ȃ̂ł������ɕ����čs���̂͂����B

�@���A�w�O�ɎԂ͉��䂩��܂��Ă��邪�A�^�N�V�[�炵�����̂͂Ȃ��B��Ԃ������������̃^�C�~���O�łȂ��Ƃ��Ȃ��̂��B�ł��Ă��d�����Ȃ��̂łƂ肠�����w�Ńg�C�����g�킹�Ă��炤�B�w������Ɍ����ăg�C���̌����J���Ă��炤�B�L���g�C���Ȃ̂����A3000���C���^�_�ł����ƁB���肪�Ƃ��B

�@���ꂩ�炵�炭�҂��Ă��^�N�V�[������C�z�͂Ȃ������̂ŁA�����̃^�N�V�[��������̂����҂��ĕ����o�����Ƃɂ���B�n�}���L���Č��Ȃ�������Ă����ƁA���Ȃ�

�u�^�N�V�[�H�v

�@�Ɛ���������ꂽ�B���������A�\���o���ĂȂ����B

�@�X�`�F���B�b�c�@�܂ł̗�����q�˂�ƁA20�����C�炵���B���̌�ʋ@�ւɔ�ׂ�ƂƂ�ł��Ȃ��������A�܂�����Ȃ��̂��낤�B��邱�Ƃɂ���B�����ɒn���̌Z������̋ߏ�܂łƌ����ė����̂œ��悵�Ă�������ɑ���A���߂ăX�`�F���B�b�c�@��ڎw���B

�@������͂��̂��������i�`���b�c�@�j���������A�s�X�n����Ƌ}�Ɏ��E�����ꂽ�B���̂V���߂��A���ɎԂ͂قƂ�ǂ��Ȃ��B��������͓̂o�Z���̎q�����炢���B�^�N�V�[�͈꒼���ɂ�������̂ŁA�ړI�n�܂ł͂����Ƃ����Ԃ������B7��38���A���B���₱��͂�����ƁA�������ɑ������Ȃ����B

���X�`�F���B�b�c�@�C���@

�@�K�X�̂��������R�����̒J�Ԃɂۂ�ƁA�M�����Ȃ����炢���h�ȏC���@�������Ă���B������Ă�������ƌ����Ă������x������Ȃ��̂��B�l�͂��͂ޕǂ���ǂ̂悤�ɂ�������Ƃ��т��Ă���B

�@�����X�`�F���B�b�c�@�C���@�͐��E��Y�ł͂Ȃ����̂́A�܂̏C���@�ōő�̑傫���ƕ~�n�����炵���B���̕Ǖ����ŏC�����B���������Ă��邻���Ȃ̂ŁA���ꂢ�ł������肵�Ă���̂����R�Ƃ����Γ��R���B�ǂɈ͂�ꂽ�~�n���ɂ͍L�X�ƎŐ����L����A���X�Ƌ��ɂ悭����ꂳ��Ă���̂�������B���Ԃ������̂ŊO���璭�߂Ă���ƁA���H�����X�Ɣn�Ԃ��ʂ肷���Ă����B���ꂪ�Ђƒi������ƁA���͂����̕������������B�����ɂ��Ȃ�قǂ̐Î�B���n������A�l���q��l���Ȃ��B

�@�C���@�̔����J���Ă���悤�������̂ŁA���ɓ���B����A�`�P�b�g����Ȃ��́H�@���ɂ����C��������ɐq�˂Ă݂����A���Ă��̂܂ܓ����Ă�����Ƃ����������̂݁B���Ԃ��������炩�ȁH�@���������`�P�b�g����ꌓ�y�Y���������J���ĂȂ���B

�@���ɓ���ƁA���h�ȑm�V�Ɉ͂܂�A�L�X�Ƃ����Ő��̒뉀�̐^�ɁA�F�N�₩�ȏC���@�������Ă����B

�@�C���@�́A����͂������h�Ȃ��̂������B

�@

�@ �@

�@

�@�lj�����ɑN�₩���B�܂��ڂɔ�э���ł����̂́A�k�ʂɕ`���ꂽ�u�V���̒�q�v�B���҂����O�̍s���ǂݏグ���A�V���ɍs����҂ƒn���ɗ�����҂Ƃ����X�����`����Ă���B

�@���ʂɂ́u���l�`�v���B

�@��ʂ́u�G�b�T�C�̎��v�炵�����A���̃G�s�\�[�h��m��Ȃ��̂ŁA���낢��`����Ă���̂������I�Ɂu�G�b�T�C�̎��v�Ȃ̂��A����Ƃ��F��ȃG�s�\�[�h���`����Ă���̂���������Ȃ��B

�@�G�����Ă�������ސ����邵���ł��Ȃ��l�ɂ���������̂́A�@����̎��݂͂̂��B

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@���[��A�����ɐ����Ă��āA��������Ȃ�����@���ꂽ��A��������Ă��܂��̂��̕�����Ȃ��ł��Ȃ��B����ɂ��Ă����h�ȏC���@���B���܂Ō����O�̒��ň�Ԃ�������Ȃ��B����̑m�V����͏C��������B�̋F��̉̐����������Ă���B���ɒN�����Ȃ��C���@�̒뉀�̒��ň�l�������݁A���̋�C�̒��A�����ȋC���ɕ�܂ꂽ�ꎞ���߂������Ƃ��ł����B

�@

�@

�@�i�C���@�̓���ł��B���͋C��͂ވꏕ�ɂȂ�Bwmv�t�@�C���ł��j

�@�\�����\�ł����B���������̂ŊO�ցB

�@

�@ �@

�@

�����������c�c�H

�@���v�������8��30���B�܂��܂������B����Ȃ班������Ă��鎟�̏C���@�ɂ��s���邩�ȁB�R�𐼂ɉz������ɂ���A�����h���B�b�c�@�ցB

�@�c�c���B�����X�`�F���B�b�c�@�͏C���@�ȊO�����Ȃ��A�R���̒n�B�o�X��^�N�V�[�͑S���ʂ肩���炸�A����ǂ��납���ܒʂ肩����Ԃ�n�Ԃ̑��́A�l���q��l���Ȃ��B

�@���̂Ƃ���A�������烂���h���B�b�c�@�ɍs���ւ����邩�ǂ����͊m�F����ꂸ�A�������邾�낤�Ƃ����X�`���o�̃z�e���̎x�z�l�̌��t�ƁA�n�}�ł͓����ʂ��Ă��邱�Ƃ����𗊂�ɏo�Ă��Ă���B

�@�C���@�O�̒��ԏ�e�̓y�Y���������ꌬ�����J���Ă����̂ŁA�����̂����݂���ɐq�˂Ă݂��B��ɂ���Ă��̐l���p�ꂪ�b���Ȃ��̂ŁA�ŗL�����Ƃ킸���ȃ��[�}�j�A��A�W�F�X�`���[�łȂ�Ƃ��B�ǂ���10���Ƀ����h���B�b�c�@�s���̃o�X������炵���B����Ȃ�Ȃ�Ƃ��Ȃ�ȁB

�@���łƂ������A���ɉ������邱�Ƃ��Ȃ��̂ʼnɂԂ��ɂ��̂����݂���Ƃ��ׂ�B

�@�y�Y�ɂƎ�҂݂̃Z�[�^�[�������߂�ꂽ���A60�����C�͎���o���Ȃ���c�c�B�������y�Y���i���Ă����2000�~���炢�Ȃ��ǁj�B���[�}�j�A���u���E�X��40�����C�H�@����A���̌�A������Ȃ甃���Ă��������ǂˁB�܂���͒������A�ו��ɂȂ邩�炲�߂�Ȃ����B��������������I�E�iOu�j�Ƃ������^�̒u���������Ǝv�������A�������̂��R�����C�Ȃ̂͂������A���ނ肪�Ȃ��炵���B����͂��Ƃ����Ȃ��B

�@�Ƃ����Ă��邤���ɗׂ̃}�[�P�b�g���J���ɂ���������̂ŁA�莝����10�����C�𗼑ւ��Ă��炢�A���߂ăI�E���w���B�����A10���܂ł��ƈꎞ�ԁB

�@�c�c�ɂ��B

�@�ł��A�V�C���ǂ��Ė{���ɂ悩�����B���ԏ�łЂȂ��ڂ������Ȃ���X�̐����Ă��邾���ł��\���y���߂�B

�@�n�Ԃ����ܒʂ肩������ǁA����������

�u�A���r�A�[�i�H�v

�@�ƕ����ꂽ�B�Ȃ�ł�˂�B�E���Ȃ��̂ɁA����Ȃɐ��̂��ȁH�@��������^�N�V�[�̉^�����ɂ͈ꔭ��

�u�W���|�l�[�[�H�v

�@�ƌ���ꂽ�̂ɁB���Ȃ݂ɓy�Y�����̂����݂���ɂ�

�u�L�i�H�v

�@����͂������ꂽ���ǁA�����݂���ɂ̓W���|�[�l�ƌ����Ă��ʂ��Ȃ������B

�@���[�Ɏ����\������̂ɋC�t�����̂Ŋm�F����ƁA10���ɗ���ƌ����Ă����o�X�́A���_�E�`�ɖ߂�ւ������B�����h���B�b�c�@�ɍs���o�X�́A15��30���܂łȂ��悤���B�����{���c�c�B�Q�����Ȃ��B���_�E�`�ŕ��������m�F������������B���̂��Ƃ�y�Y�����̂����݂���ɘb���ƁA

�u�q�b�`�ł����邵���Ȃ���ˁv

�@�m���ɂ��ꂭ�炢�����Ȃ����B�c�c���āA�������������h���B�b�c�@���ʂɍs���ԂȂ�đS�R�ʂ肩����Ȃ���ł����B�����ɗ��ēԂň�䂭�炢�������ĂȂ����B

�@�n�}������ƁA�����h���B�b�c�@�܂ł͎R����34�L���c�c�������ɕ����킯�ɂ͂����Ȃ��c�c�������ȁB�Ƃ͌����Ă����Ɏ�͂Ȃ��̂ŁA�����ɐk���Ȃ���Ԃ��ʂ肩����̂�҂��Ă���ƁA�y�Y�����̂����݂���̂���l�A��U�߂�����ė��āi���̐l�͏����p�ꂪ�o����j�A

�u10��15���`30�����̏o���ł����Ȃ�A�ԂŃ����h���B�b�c�@�܂ő����Ă������v

�@�Ɛ\���o�Ă��ꂽ�B���肪�Ƃ��������܂��A����Ă��Ȃ����Ƃł��I

�@�������̕��ɂ�����ƂɋA����ł炵���B���āA�y�Y�����W������J���āA10���߂��ɕ߂���Ă̂��悭������Ȃ��ȁB

���c�A�[�o�X

�@��v�w���X��߂��Ƃ��n�߂�10���߂��A�c�A�[�o�X��������Ă����B�Ƃ���Ɏ���~�߁A�ēx�X���J���n�߂��v�w�B

�u���̐l�B������������������Ȃ�����A�߂�̂͂��̌�B�o����11������ɂȂ邯�ǂ������ȁH�@�������烂���h���B�b�c�@�܂ł�30�����炢������v

�@�������\���܂����B������̏������厖�ł����B�Ƃ������A�c�A�[�o�X�̗\����Ď��O�ɋ����Ă�����ĂȂ��̂��ȁB

�@���Ă��������̃o�X�A�ߋE���{�c�[���X�g�́u�u���K���A�E���[�}�j�A�c�A�[�v����Ȃ����I

�@�����Ƃ烋�[�}�j�A�̎R���܂ň�l�ł���ė����Ƃ����̂ɁA���{�l�̃V���o�[�c�A�[�q�������Ă���̂ɂ��������Ȃ�āA���ĂȂ��B�Ȃ�C�ɗ��C�����ނ��Ă��܂����B����ȑ債���Ƃ��ɂ͗��ĂȂ��ȁA�l�c�c�B���{�l�͂ǂ��ɂł��������Ă̂��A�₵���C�����̒��ŒɊ��B

�@�Ƃ�����A���炭�͎��ԂԂ����B

�@�C���@�����Ă���ƁA����C��������B���|�����Ă����B���C�t�������ǁA���̍��ł͑傫���ו����l������Ŏ��ہA���������킸�Ɏ����Ƃ������B�����Ȃ�ΗL���ȁu�߂炦��ꂽ�F���l�v�݂����Ȋ����Ŏ����Ă���B

�@�����܂ŗ��ăV���o�[�̓��{�l���s�҂̏W�c�Ɋ������܂��̂͊��قȂ̂œy�Y�����𗣂�A���܂��܋߂��ňꕞ���������A���o�Ԃɏ���Ĕ_��Ƃɗ��Ă������������O�l�ƃJ�^�R�g�̃��[�}�j�A��ł��ׂ�B

�u�����v

�@�ƌ����ƁA

�u����Ȃ̊����Ȃ��B�E�H�b�J�����߂n�j���v

�@�ƁB�Ȃ�قǁA����Ȃ���ł����B

�@�₪�ċ߃c���̃c�A�[�o�X�͋����čs�����B��U�߂ɐq�˂�ƁA�ނ�͌��������ʼn�������Ȃ������������B�ނ��A�c�O�B

�@���߂ēX���܂�������̂���`���A���ꂪ�ςނƎ�U�߂��Ԃ�ւ��ɏo�����Ă������B���悢�悾�B

�������h���B�b�c�@�ցA���[�}�j�A���X�^�C����

�@������11�����B����͂������Ƀ����h���B�b�c�@12��35�����̃��@�}�܂ł̏��C�@�֎Ԃɏ��͖̂������ȁB�܂��d���Ȃ��B

�@��U�߂��߂��Ă����̂�11��40���B���肵���獡���̓X�`���o�܂Ŗ߂�Ȃ���������Ȃ����ǁA���̎��͂��̎����B�Ȃ�悤�ɂȂ邳�B�㕔���Ȃɏ悹�Ă��炢�A��v�w�͑O�B�v�w�����ĎԂ������n�߂���\������Ă����B�M�S�[���̂��K���Ȃ̂��͂킩��Ȃ����ǁB

�@�قǂȂ��ނ�̉Ƃɒ����A���i��u���̂���`���B���������̂�����o�����B

�@�N�G�̓������_�L�A�i���[�}�j�A�̎����ԃu�����h�j�͎v�����肩������āA�Ȃ��肭�˂����R���𐪂��B�����A����Ȃ������ł͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ���C�͕s�\���Ȃ悤�Ɋ�������B�K�[�h���[�����̃K�[�h���A���X�ŘH��������Ă��Ă��A������������ŕ��u���Ă������肷�邵�B���̌�ʗʂ̏��Ȃ��Ȃ���v�Ȃ̂��Ȃ��B

�@�����A�s���͂���B����������U�߂���A����Ȃɔ���Ȃ��Ă������ł���B�|������B�ŏ��ɏ\��������̂��A

�u���Ƃ͐_�l�ɕ����Ă���v

�@�݂����Ɏv���Ă��āA�{���ɕ|����ł����āB

�@�X�`�F���B�c�@�ƃ����h���B�b�c�@�̊Ԃɉ������R�n�̃s�[�N���߂����B�Ƃ���ɖڂ̑O�ɍL��ȃp�m���}���L�������B�R�̎Ζʂ��ޕ��܂ʼn��X�ƘA�Ȃ�A�X�Ɩq��̃p�b�`���[�N���g�t�Ə�̎��X�̃R���g���X�g�ƍ��킹�āA�{���ɔ������B�i�F�Ɍ��Ƃ�Ă���ƁA

�uYou like Romania?�v

�@�Ɛq�˂�ꂽ�B�����͂������

�uDa!�v

�@���ׂ����ł͂Ȃ��A�{���ɍD���ł���A���[�}�j�A�B

�@�R�����肫��ƁA�����ړI�n�̃��@�g���E�����h�r�e�C�iVatra Mordvitei�j�B����A�{����30���Œ�������B��������ƂɋA����łƂ͂����A���肪�Ƃ��B������܂����B

�@���낵�Ă�������Ƃ��납�烂�l�X�g���[�i�C���@�j�܂ł͑��̒���400���[�g���قǂ炵���B

�@���̒�������Ă���ƁA�g�E�����R�V�̊����������Ă���������ߊ���Ă����B�������邵���������Ă���B�v���C�x�[�g���[�����ȁH�@�����ɂ�����B�m���Ă�Ήו��������Ă��Ĕ��܂������ǁA�����X�`���o�ɏh������Ă邩��Ȃ��c�c���߂�Ȃ����B����ƁA���͎��ɃA�h���X�������ēn���Ă����B�c�c���[�ƁA�ǂ�����Ɓc�c�H�@���ɗ����甑�߂Ă�邩�炱���ɗ������Ă��Ƃ��ȁB�ł��A��x�A�����玟�̏ꏊ�ɓ�����c�c�B�������������A�A��������ʐ^�ł����낤�B

�@���̂����������������ǁA���s���l�X���F�A���Ɉ��z�������B���A���������ɏΊ�Ƌ��ɕԂ��Ă��鍑���āA�����͂Ȃ��B������Ȃ��A���[�}�j�A�B

�@���̌������Ɍ�����̂��ڎw�����l�X�g���[���낤�B

�������h���B�b�c�@�C���@

�@�����āA�ړI�n�̃����h���B�b�c�@�C���@�B�X�`�F���B�c�@�قǂ̈Зe�͂Ȃ����A�O�ǂȂ��҂����Ƃ��Ă��āA�Ȃ��Ȃ����h���B

�@

�@

�@���ꗿ3�����C�A�J������6�����C�B

�@

�@ �@

�@

�@�����ƏC���@�O�ǂ̃t���X�R������ĉ���Ă�����A�C���������������Ǝ菵�����Ă���B�s���Ă݂�ƁA�w��̌������w������

�uMuseum�v

�@����Ȃ��ł����B����������܂���B

�@�B�e�֎~�͂܂����R�Ƃ��āA�Ȃ��Ȃ������[���B

�@�O�ǂ̃t���X�R��̏C�U��Ƃ������ێ��O�����A���X�̊O�ǃt���X�R��Ȃ�Ă̂�����B�C�U�Ƃ�������ւ���ˁB��͓���Ă��I���W�i���̂܂܂��Ǝv���Ă����̂ŁA������ƈӊO�B���ɂ��^�y�X�g���[�A����ɂ���w������ƕI�|�����ٗl�ɍ����֎q�A�L����������A���r�A�����ŏ����ꂽ�̂̐����Ȃǂ�����B�����Ȃ�Ă₽��Ƒ傫���A��������ŕ⋭����Ă��āA�f��Ȃł悭�����{���̂܂܂��B����͏d�X�����C���[�W��肶��Ȃ��āA�{���ɂ����������B

�@�O�ɏo�āA�C���@�����̑����B

�@����Ƀc�^�����܂��Ă�����A�̂̂܂܂̂�ׂ��g���Ă����˂���������ƁA�~�n���̒뉀�̕��͋C�������B

�@

�@

�@�w�n���̕������x�ɂ��A�����̃t���X�R��̍ő�̓����́A�퓬��ʂ��`����Ă��邱�Ƃ炵���B���ǖʉ����ɂ���炵���̂��������̂Ō��Ă݂�B�y���V���R�P�������`�[�t�����A������Ă���G�R�̊����͂ǂ����Ă��g���R�l���c�c�Ƃ��邪�A�l�ɂ͂��������y���V���l�ƃg���R�l�̈Ⴂ�Ȃ�ĕ�����Ȃ��B�ł��m���ɏC���@�̃t���X�R��ɑ�C�Ƃ����`����Ă���̂͒������Ǝv���B

�@

�@

�@�ǂ̊G�����Ă����ꂼ��ɈӖ����肰�ŁA�����ɕ`����Ă��镨�ꂪ�ǂ�Ȃ��̂��C�ɂȂ��Ă���B�������܂Ƃ��ɓǂ��Ƃ��Ȃ����番����͂����Ȃ����ǁB�Ō�̐R���Ƃ��Ȃ�Ȃ�ƂȂ���������ǂȂ��B

�@�C���@�̒��ɓ���ƁA�c�[���X�g�����l�ƏC��������A�O�l�����B�L�����L�����ƌ��Ă܂���Ă����ƁA�ʼn����ɂ̓J�[�e�����������ē���Ȃ������B�C���������

�u�k�[�A�{�C�v

�@�ƌ���ꂽ���ǁA�uNo,boy�v���ȁH�@���q�C���@������A�j�q���Ȃ낤���B�Ƃ������������ʖڂ��Ă��ƂŁA�����B

�@�c�[���X�g�̈�l�ɁA�펞�\�j�[�̃r�f�I�J�������\���Ă���A�����J�l�̂�����������B�����������Ȃ��B���[�}�j�A�ꂪ�b���Ȃ����ƂȂǎ���ɂ��������A���̉p�ꂪ�ʂ��ē��R�Ƃ����ԓx��舕����Ă���B�����ʼn�����Ȃ���r�f�I���Ă���̂��ʔ����������ǁA�����ɂ��ȃA�����J�l���B

���C�������c������

�@�Ȃǂƌ��Ă܂����Ă���ƁA����X�`���o�̃l�b�g�J�t�F�Řb�������Ă����c�[���X�g�G�[�W�F���V�[�̌Z�����ɂ����������B

�@���ΖʂʼnR�����Ă����ނɂ͐���������ۂ������Ă��Ȃ��B�ςɃc�[���X�g���ꂵ�Ăē���ꂵ�����B���A�������͂���Ȃ̂��\���Ȃ��ɘb�������Ă���B�A��Ă����c�[���X�g���C���@�̒��ɂ���̂ʼnɂȂ悤���B�ł��Ȃ��A����������{�l�ƕ������������ŁA

�u���{��͉��������Ă邩������Ȃ��ςȌ��t���v

�@�ƌ������悤�ȓz���D���ɂȂ�ĂȂ�Ȃ���B�}�i�[���Č��t�m���Ă�H�@����Ƃ��킴�ƁH�@23������������A���ӋC����Ȃ̂�������Ȃ����ǁB

�u���B�ƈꏏ�ɗ���悩�����̂ɁB�ǂ����ė��Ȃ������H�v

�@���̍��܂œ��{�l�𝈝����Ă����̌��ŁA�悭���܂��������Ⴀ���Ⴀ�ƁB���X�K�v�ɔ����Ȃ��ƃc�A�[�ɂ͌����������Ȃ��������Ă邯�ǁA�����K�v�ł��Z�����ɂ͗��܂��B

�uI like selfish�v

�u���������A����͑ʖڂ��Bselfish�͂悭�Ȃ����t�����Bgo yourself�ƌ����ׂ����v

�@�ց[�����Ȃ[�B�}���[�V�A�ł�����������

�u����Ȃ����Ă܂���������͑ʖڂ��v

�@�ƌ����Ă������ɒ����ꂽ���ǂȁ[�B

�@�i�A����ɒ��ׂ���A�m����selfish�ɂ�"��������A�킪�܂�"�Ƃ������Ă��Ă����B���܂�i�̂������t����Ȃ����ۂ����ǁA���̎��̋C���ɂ͋t�ɂ҂����肾�����j

�@�Ƃ����Ă���ƁA�ނ��ē����Ă���Ƃ����A�����J�l�J�b�v�����o�Ă����B���Ēj�̐l�A�������̓��₩�ʼn����̋����l����Ȃ����B���̐l�ɂ��̌Z�����Ȃ�A�m���ɔg�������������B�ނ�O�l����A���Ԃ��������ꏏ�ɒ��H�ɍs�����ƗU����B�G�[�W�F���V�[�̌Z�����̎Ԃł�����Ƒ������Ƃ���ɂ���A�O�b�h�ȃ��X�g�����ɍs���炵���B���Ԃ����邵�A�����������Ă����̂Ő\���o���邱�Ƃɂ����B�Z�����Ɠ�l�����������f�肾�������ǁA�W�c�Ȃ炢�����ȂƁB

�@�Z�����̎Ԃɏ��ɏC���@�̊O�ɏo��B���x�݂��A�`�P�b�g����ꂪ�܂��Ă����B�����̊G�t���������������̂ɁB�c�O�B

���|�\�I���`�Ȃ�ł���

�@�Ԃ����ɍs���̂��Ǝv���Ă����Z��������~�߁A�C���@�̊O�lj����̉����̉����w�����Č������B

�uTV�AJapan�v

�@���H

�@����ƁA�m���ɉ����̎B�e�����Ă���炵����c������B�m���ɓ��m�l�̏W�c�����ǁA�����ē��{�l���ǂ����͂�����ƕ�����ȁc�c���A���{�l����B���̒����ɂ��܂�Ɛ��C�̂Ȃ���������Z�����B���̕\��͓��{�l���L���B�X�^�b�t�̐�����������B

�u�͂��A�s���܁[���I�v

�@����ς�B

�@�ߋE���{�c�[���X�g�̃c�A�[�ɂ͑������A�Ȃ�ē����B

�@�A�����J�l�J�b�v���̏��̐l���A�J�����ɎB���Ă��鏗�����|�[�^�[���w����

�u���̐l�͓��{�ł͗L���Ȃ́H�v

�@�Ɛq�˂Ă��邯�ǁA�܂��������Ėl�̖ڂł͌����܂��ȁB�����L���������Ƃ��Ă��A�������ɔF�߂�|�\�E���s�̖l�ɂ͕�����Ȃ��\�����������ǂˁB

�@���A�B�e�n�܂����B

�u�����������h���B�b�c�@�C���@�ł��c�c�v

�@����Ȃ���������Ă����l�̏����B�����������������܂��Ȃ̂ŁA�삯�o���̎��Ƃ��ł͂Ȃ������B��������A�O�ǂ����グ���肵�Ȃ����X�̑O��ʂ�߂��A���ɓ����Ă������B�ς����肵���ڂ́A���ꂢ�Ȑl���B�m���Ɍ������Ƃ�����Ǝv���B

�@�N���낤�Ǝv���Ă�����A���[�}�j�A�l�̌Z����X�^�b�t�̈�l�ɐq�˂Ă����B

�@�ޏ��̖��́uYoshiko Mita�v�c�c�u�O�c���q�v�����I�@�������ɖ��O�͒m���Ă��B�R�s�[��mita�̐l�ł���B��͒m��Ȃ��������ǁB

�@���ɏC���@���ł̎B�e���n�܂��Ă���̂ŁA����ȏ㌩�邱�Ƃ͏o���Ȃ��B��Ɩ��O����v����|�\�l����l������`�����X�Ȃ��ǂȂ��B�d���Ȃ��B

�@�O�Ō�����Ƃ������A�ҋ@���Ă���X�^�b�t�̈�l�ɐq�˂Ă݂�B

�u�B�e���Ă�͉̂��̔ԑg�Ȃ�ł����H�v

�u�����A�h�L�������^���[�ԑg���Ɓc�c�v

�@���ʂɓ��{��œ����Ă��ꂽ�̂́A��̎ʐ^�ł͍��[������Ă����A���n�X�^�b�t�̃��[�}�j�A�l�B����Ⴀ���{��ʖ���ق����炢�͂��邾�낤���ǁA���{���b���郋�[�}�j�A�l�͒������̂��ȁH�@�������̃��[�}�j�A�l�̌Z�����

�u���܂��A���{�ꂪ�����̂��I�v

�@�Ƌ����Ă������B�m���ɉp��ł������܂�ʂ��Ȃ���������Ȃ��B

���y�������H�H

�@���������ɂȂ��Ă����̂ŁA�����̗\��ʂ�ɌZ�����̎ԂɂS�悵�ă��X�g�����Ɍ������B

�@���̓�������A�A�����J�l�J�b�v����

�u���̏��D����A�L���Ȃ́H�@�e���r�H�@�f��H�v

�@�ƕ����Ă����B���[�Ɓc�c�e���r�A���ȁH�@�\����Ȃ����ǁA�m��Ȃ����Ƃ�q�˂��Ă�������Ȃ��ł��c�c�B

�@�^�]���̌Z���������x���O��q�˂Ă����̂ŋ�����ƁA�ˑR�吺��

�u���V�R�E�~�^�[�I�@�R���j�`���A�I�n���E�S�U�C�}�X�I�@�j�����j���������~���������c�c�v

�@�Ƃ��Ȃ肽�Ă������B�������A���邳���B�O����v���Ă����ǁA�Z�����A���{�l���������낤�H�@���Ȃ��Ƃ��������Ă邾�낤�H�@���{�l���肩�ǂ����͂Ƃ������B

�@���ȓ����B��������Ȃ�������A�y�Y�����v�w�ɑ����Ă����Ȃ�������A���̓W�J�ɂ͂Ȃ��ĂȂ�������ȁB

�@�l�ȊO�̎O�l�́A���̌�X�`�F���B�c�@�C���@�ɍs���炵���B�l�Ɣ��̃��[�g���ȁB

�@����ɂ��Ă����X�g�����A�v������艓���B���ցA�X�`�F���B�c�@�����֊��ɂP�O���قǑ����Ă���A�����W���͊��S�ɔ����Ă��܂����B

�@�悤�₭���������X�g�����́A��������������ꂽ�������������A�p��\�L�̂��郁�j���[�͒l�i�������ĂȂ������B�����A�O���l�p���j���[���B����͍������������B����Ƀ}�}���K���`�[�Y�Ƀ|�[�c�K���c�A�e�B�[�𒍕����āA15�����C�B�\���1.5�{���B�܂��d���Ȃ��B

�@�H�ׂȂ��牽����ƂȂ��b���B��ɂ���Ėl�̐g�̏���p�^�[���ʂ�ɐq�˂���B

�u���{�̂ǂ��ɏZ��ł���̂��v

�u�����痷���Ă���̂��v

�u���̃��[�}�j�A�Ȃ̂��v

�@���X�B

�u�X�|�[�c�͉����H�v

�@�Ɛq�˂�ꂽ�̂�

�u�_���v

�@�Ɠ�����ƁA�܂����[�}�j�A�l�̌Z����A

�u�E���Ȃ��Ł[�I�v

�@���̑傰���Ȕ����ɂ�����������Ă����B

�@���낻�듮�������ƐȂ𗧂����̂�14���B���X12��36�����@�g���E�����h�r�e�C���̃��@�}Vama�s���ɂ͊Ԃɍ����ĂȂ������̂ŋC�y�Ȃ��̂��B

�@���̂܂܃X�`���o�܂ňꏏ�ɗ���Ǝv������ł����Z�����͘I���ɕs�������Ȋ�����邪�A�ŏ����烉���`�������Č���������B�uselfish�v�ɍl�������B�����琔�L�����ɘA��ė��āA���̂Ƃ���܂ő���Ԃ����肪�Ȃ�����A����͂������s���邾�낤�Ǝv���Ă��悤�����ǁA�Â��B���̒��x�ŐM�p�ł��Ȃ��z�Ɗy�����Ȃ��s�������ɂȂ�Ă��Ȃ���B

�@���Ɍ������Ƃ����ނ�ƃ��X�g�����ŕʂ�A��l���������B

�@�l��������ƉI舂������ȁB���ȁB

��GO WEST

�@���������ċt�߂肵�Ă��܂��������A�ēx���@�g���E�����h�r�e�C�߂����ĕ��������B�܂��͂������̑��܂Ŗ߂�A��������ǂ��ɂ����ĂP�T�L���쉺�����Ƃ���ɂ��郔�@�}�̒��܂ōs���Ȃ���B�����܂ł̌�ʋ@�ւ̏��͂Ȃ����A�܁A�܂��܂����͍������A�Ȃ�Ƃł��Ȃ邳�B����ɂ��Ă����ς�炸�l�C�̂Ȃ������Ȃ��B

�@��납��n�Ԃ�����Ă����̂ň��A����B�u�u�[�i�Y�B�A�v���k�߂āu�Y�B�A�v�ƌ����l�������̂ŁA���˂Ă��甭�����������肾�Ǝv���Ă������{���

�u����v

�@�ƌ����Ă݂��Ƃ���A���ʂɒʂ��Ă��܂����B

�@���������B�Ɉ��A���łɊm�F���悤�Ɛi�s�������w�����āA

�u�����������@�g���ł��ˁv

�@�ƌ�������A�l�̑O�Ŕn�Ԃ���܂����B�����ďΊ��

�u���ȁv

�@�ƁB�܂����n�Ԃɏ���Ƃ͎v���ĂȂ������B���肪�Ƃ��������܂��B���̒g�������{���̃��[�}�j�A�l�Ȃ�Ȃ��B

�@������ςn�Ԃ́A�v���������S�n�������B�J�|�J�|�Ƃ̂ɐi��ł����n�Ԃ́A����ł��l�Ԃ̓k����肸���Ƒ����B��j������Ȃ��炨�������

�u�X�`�F���B�c�@��������Ă����̂��B��������������ꂽ�낤�v

�@�Ƃ˂�����Ă����B����A���̂��c�c�Ⴄ��ł����c�c���������A�\����Ȃ��ĂƂĂ��{���̂��Ƃ͌����Ȃ��c�c�B

�@�n�������܂Œ����Ԕn�Ԃ��g���Ă��Ĕ��Ă�̂��낤�A���ܕ��݂��x���Ȃ�����A�����d���A�X�t�@���g�Ŋ��点���肵�Ă���B���߂�ˁB�ł����߂ď�����n�Ԃ́A�y�����̌��������B��������C�𗘂����āA�킴�킴���C�����H����O�ꂽ�����h���B�b�c�@�C���@�̋߂��܂ŘA��čs���Ă��ꂽ�B

�u�ق�A�������C���@���B�悢�����v

�@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�������h���B�b�c�@�C���@�E����

�@��������������A������x���Ă������B�����v���Ė�̑O�܂ōs�����A�����܂��Ă���B���ꂦ�H�@�ߌ�͊J�����Ȃ��̂��ȁH�@�Ȃǂƍl���Ă���ƁA�O�ɂ����C���������̑O�ŗ��������l�ɐ��������Ă��ꂽ�B

�u���{�̃e���r�ǂ���ނŗ��Ă邩��߂Ă�̂�v

�@�܂�����Ă��̂��B�Ȃ�d���Ȃ��A�ǂ�����x���Ă邵�A���@�}�Ɍ��������ƍl���Ă���ƁA�C�������Ί�ŃE�C���N����

�u�ł����v�A�m�[�v���u������B�����āv

�@�ƊJ���Ă��ꂽ�B������̂Ƃ���ɐ�̃��[�}�j�A�l���n�X�^�b�t���x��ł��邪�A���Ƃ͐l�̎p���Ȃ��A�����͂����ƐÂ܂�Ԃ��Ă���B�e���r�X�^�b�t�͏C���@�����̎B�e�����ȁB�O�ǂɂ���C��������B�̐����̏ꂩ��R�[�h�����������Ă���̂������邵�B�܂��������ŐÂ��ɁA��������ƌ��Ă܂�邱�Ƃ��ł���B

�@����ς肱���������͂킢�킢������A�Â��ɂ������茩��̂��S�ɟ��݂Ă����B�B�e�̎ז����������͂Ȃ��̂ŏC���@�̒��ɂ͓��炸�A�������������ƎU��B

�@

�@ �@

�@

�@�������A����̓`�P�b�g������߂��܂܁A�����œ���Ă��ꂽ�Ȃ��B�ē��ꂾ���炩�ȁB

�@����ɂ��Ă����������C���@�͓�Ƃ��A�F�X���������Ǘ����b��̂���A�����Ƃ��낾�����B

���������A������

�@�\�����\���ĊO�ɏo�āA���v�������15���O�B

�@��������X�`���o�s���̓S�����ʂ郔�@�}�܂ł́A�n�}�ɂ��P�T�L���B

�@��Ԃ͓����ȂȂ����i���X�������ӂ̈���O���������Ȃ��B�j�A�T���Ă݂Ă��o�X������^�N�V�[����������Ȃ��B�ƂȂ�Ǝc���͈�B�������B�P�T�L���Ȃ���v�����B������̐l�Ƀ��@�}�ւ̓���q�˂Ȃ�����������B

�@���@�g���E�����h�r�e�C�̏W�����������Ă��܂��A���Ƃ͒J�ɉ����ē쉺���邾���Ȃ̂ŁA�����S�z�͂Ȃ��B���͐��H�Ɗ��Y���悤�ɁA�J��𑖂��Ă���B

�@����ɂ��Ă��A�قڑS�Ă̐l���t�����h���[���B�F�A���A������ƏΊ�ŕԂ��Ă����B�����̐l�Ƃ����݂��Ɏ��U�肠�����肵�����Ă����B���������Ȃ��B

�@�n�Ԃł���Ă����l���l�����Ƃ���Œ�܂�A

�u�ʐ^���B���Ă���v

�@�ƌ����Ă����B�n�Ԃɏ���ă|�[�Y������ނ���B���

�u���肪�Ƃ��B�Ƃ���ł��̎ʐ^�A���ɂ͏o�Ȃ��̂��v

�@�����܂���A�|�����C�h����Ȃ���ł��c�c�B

�@�J�ԁi�Ƃ����Ă����\�L���j������Ă����ƁA�ǂ���炱�̕ӂ�ł͊O���l���������邱�Ƃ��Ȃ��悤�ŁA�l���ʂ肩����ƊF�����ÁX�̑Ԃł���������Ă���B

�@�q���������ŗV��ł��āA����~�߂Ă�����������̂Ŏ��U��ƁA����Ɗ������グ�������ɋ삯����Ă��āA���X��

�u�n���[�I�v

�u�T���L���[�I�v

�@�ƌ����Ȃ��炵�炭�ꏏ�ɕ����Ă������肵���B

�@�����łȂ��Ă��A���������ɂ����������������ƌ��Ă��āA�Ί�Łu����v�ƌ����Ȃ�����U��ƁA�ɂ��₩�ɐU��Ԃ��Ă����l�͘V��j����킸�A���������B

�@�u�R���B�i�n���ł͂ǂ̎Ԃ��q�킶��Ȃ���������Ă���̂ŁA�H��������Ă���g�Ƃ��Ă͋C�����Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@���@�}��16��51���̃X�`���o���ʍs����Ԃɏ��̂́A���̂܂܍Ō�܂ŕ������Ƃ��Ƃ������ȁB�܂����ꂪ�����̍ŏI���Ă킯�ł��Ȃ����A�ʂɂ�����B

�@�r���̓��[�Ő��������Ă������o����A�����ă��@�}�Ɍ������Ă���ƕ�����

�u�܂��P�Q�L��������̂�I�@�q�b�`�n�C�N���Ȃ�I�v

�@�ƌ����Ă��ꂽ�B�������Ȃ��A���̕��������낤�Ȃ��B�ł��܂����Ԃ͂��邵�A����������ƕ����Ă���l�����B

�@���@�}����J��k�サ�A�����h���B�b�c�@�܂Ő��H���ʂ��Ă���̂����A�����𑖂郔�@�}15��16�����̗�ԂƁA15��43�����A���������B

�@����ȃ��[�J�����ł��Ґ��͒����B���ꂪ���[�}�j�A�̃X�^�C���ȂȁB��ԓ��̏�q�̉��l���Ɩڂ��������A�F��l�ɋ�������ɂȂ��Ă�����������B����ۂNJO���l���s�҂������Ă���̂�������Ȃ��ꏊ�ȂȁB�C�����͕�����B����ɂ��Ă��A�������Ɛi�ޗ�Ԃ��B�p���t���b�g�Ɂu�X���[�g���C���v�Ə�����Ă���̂��[���B

�@���Ԃ�����Ȃ烂���h���B�b�c�@�̂���ɉ��ɂ���A���c�̃i���[�Q�[�W�i�y�֓S���j�����Ă݂����������A�d���Ȃ��B����X�`�F���B�b�c�@�����Ă����s���Ă���Ȃ��B

�@���̂�����̒��S�Y�Ƃ́A�ǂ����ыƂ̂悤���B�����܂łł��n�Ԃ�Ȃ��Ŗ؍ނ��^�����Ă���͉̂��x���������A���̂��������R�ς݂����w�Ȃ�Ă̂��A���x���o�Ă����B

�@����ƁA���̂�����̃��[���b�p�Ȃ瓖����O�ɍs���Ă�����q�ƁB

�@�Ђ�����ɕ��������A16��10���B�C�����Β��Ԃ̃h���S�V�������߂��A���@�g������P�O�L�����ꂽ�t�����XFurumosu�Ƃ����W���܂ŗ����B�O���̓�A�������ȁB�����܂ł�����ƈꑧ���B

�@�Ƃ��铹�[�̖��ƂŁA��l�̂��ꂳ�Ԃ�V�����₵�Ă���̂Ɩڂ��������B

�u����v

�u�Y�B�A�v

�@�������ǂ������̂ŁA�ʐ^���B�点�Ă��炤�B�����̂悤�ɎB�����ʐ^�����j�^�[�Ō�����Ƃ��ꂳ��A���������Ɂu������Ƒ҂��Ăāv�ƃW�F�X�`���[���āA�Ƃ̒��ɓ����Ă������B���Ȃ��A�Ƃ̒��ɂ����S�Ƒ����o�Ă����B���k����A�Ԃ����̂��o����낤�A��l�̎o���B������x�B���Ă���Ƃ̂��ƁB���ŁB

�@�B�����ʐ^��������ƁA�o�������k���������ł��ꂽ�B�����Ă�����藷����ƁA�y�������Ƃɂ����ς��o���Ȃ��B

�����j�]��

�@�t�����X�̏W���̒�����������Ă���ƁA������������������l���ĂтƂ߁A�悤�����t�����X�ւƈ�������Ȃ���A

�u�����Ă����̂͂���ǂ����낤�B��������Ȃ�A�E�g�u�Y�i�o�X�j�����邼�B�ق�A���������甭������B16��30���ɗ��邩�烔�@�}�܂ŏ���Ă����Ƃ����v

�@�Ƌ����Ă��ꂽ�B

�@�����܂őf���ɂ��V���Ă����ƁA�����ɈӒn��C��������B�ǂ݂̂��A�c�ɂ̒J�Ԃ̕��i�͏\���ɖ��i�ł������A�������B

�@�����Ă�������◯���ɍs���A��q�̂������B�Ɋm�F����B�m����16��30���Ƀ��@�}�s���̃o�X������炵���B������15,000���C�B�n�j�B

�@�o�X�͒荏���͂邩�ɑ����A16��23���ɗ����B�����ł͂����������̂Ȃ낤�B

�@�o�X���̂͂����ɂ��Ƃ��������̂̃��[�J���o�X�B�ꏏ�Ƀo�X�ɏ�����������B�������Ԃ�ƋC�ɂ����Ă��ꂽ�B

�uVama? tren? gara?�v

�@�ƁB�l���S���w�ɍs���������Ă���ƒm��ƁA�~���◯���������Ă���A�^�����ɂ�

�u�O�l���~�����I�v

�@�Ƃ킴�킴�����Ă��ꂽ�B���̃z�X�s�^���e�B�[�ɐS���犴�ӁB���̐l�B�����Ȃ�������A����ȉ����Ȃ��A�����̓��[�ō~���Ȃ�ĕ�����Ȃ�������B

�@�~�肽����A�S���w�̏ꏊ��������Ȃ��̂ł�����̐l�ɐq�˂Ȃ���s���B

�u�g�����K�[���H�v

�u�����A�������܂������s���ĉE�ɐ܂��̂�i�ƁA���[�}�j�A��ƃW�F�X�`���[�Łj�v

�@�݂����Ȋ����Ōܕ��قǕ����A���@�}�w�ɖ��������B������16��45���B51�����ɊԂɍ�������B

�@�c�c�Ȃ̂Ƀ`�P�b�g����ꂪ�����炸�A��Ȃ����܂����Ă���ƁA�߂��ɂ�����������A��čs���Ă���A�����ɐl�����Ȃ��ƕ�����Ƌ߂���T������ĉw�����Ă�ł��Ă��ꂽ�B

�@�������A�l�̏���g�ɟ��݂�B�����̐l�̐e���Ȃ���A�����̂���ȓ����͂Ƃ��Ă��o���Ȃ������B�����͂���Ӗ��A����̗��̒��ł����Ƃ���ې[���ړ����������̂ЂƂɂȂ�Ǝv���B

����������̏I���

�@��������X�`���o�܂ł͕��ʗ�Ԃ��ʂ��Ă��āA������31,000���C�B�V�M�V���A���|�u���V���t�̎��ɏ�����悤�ȁA�R���p�[�g�����g�ł͂Ȃ����ʂ̃N���X�V�[�g�ԗ����B

�@���������̏�ԗ��ŁA���G���₵�����Ȃ��B�����g�����O����t���[���w�ɂ���Ԃ�����Ԃ́A�荏�ǂ���18��43���ɃX�`���o�k�w���B���낻���芵��Ă�����荇���~�j�o�X�ŃZ���^�[�ɖ߂�B

�@�����ɖ߂�A�e���r�����Ȃ���ꕞ�B���A�J�[�g�D�[���l�b�g���[�N�ŃT�����C�W���b�N������Ă���B�䎌�����Ȃ������ɃA�N�V�������S�Ȃ̂ŁA�p�ꂪ���ł��b�ɂ��Ă����邩��C�y�Ɍ�����ȁB

�@�����̗[�H�́A�z�e����K�̃��X�g�����ɂ���B�`�����o�E�f�E�����V���[���A�s���t�A�`�L���\�e�[�A���[�O���g��12�����C������ƁB����ς蒋�͂��{���Ă���Ȃ��B

�@�W�Ȃ����A���[���b�p�ɓ����Ă��炱�����A�ږ�����Ȃ��Ȃ��Ă���B�������Ă���ȁB�����Ƃ��������݂邵�B

�@����ɂ��Ă������͂悭�ʐ^���B�����B�����Ă݂���A������250���ɒB���Ă����B���̌㐮�����Č��炳�Ȃ���B

���[�}�j�A �P�O���P�U��(��)�@�X�`���o

�P�O���P�U��(��)�@�X�`���o

�@�V���ɖڊo�܂��������Ă������̂ɁA�ڂ��o�߂��̂͂V���S�O���������B�������N���邱�Ƃ��o�����ɓ�x�Q���Ă��܂��A���NjN�����̂͂X���߂��B

�@�W���Q�V���X�`���o�k�w���̗�ԂŃX�`���o���o�悤�ƍl���Ă����̂����A�����o�Ă��܂��Ă���B������ł͎��̖ړI�n�A�V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�ɓ����ړ��ł��Ȃ��B��x�u�J���X�g���u���V���t�܂ŏo��A������ł������̒��O�ɒ�����悤�����A�Ȃʓ|�������Ȃ����̂ŁA�����ɂ����ꔑ���邱�Ƃɂ����B

�@�Ƃ͂����A������ł̓v�g�i�̏C���@�����ɍs���̂������Ȃ̂ŁA�u�R���B�i�n���Ō�̈�����A�X�`���o�̃Z���^�[�ʼn߂��������Ȃ��B�Ƃ肠�����Â��p�����H�ׂ����Ȃ����̂Ńp�����ցB���̌�l�b�g���Ŏ��Ԃ�ׂ��B����ł��ǂ����Ă����Ԃ��]���Ďd���Ȃ��̂ŁA�����قɂł��s�����Ƃɂ����B

�@���������ق͔��p�i�����S�̂悤�ŁA�Ȃ�ƂȂ��C�������Ȃ������̂ł�߂ɂ��A�����ꌬ���u�R���B�i�����������ցB�O��͌������Ȃ������̂ŁA�������ɂ�������ƒT���B�������B�����͂��Ƃ��A�Ŕ����ʂ̉Ƃ̕\�D�Ƒ卷���Ȃ��A������̖̔��͂҂�����ƕ����Ă���B����ł͕�����Ȃ��̂������͂Ȃ���B

�@�����J���Ē��ɓ��邪�A�S���l�C���Ȃ��B�Ăт����Ă��N���o�Ă��Ȃ����A�Ȃ����Ƃɖ��f�N���������悤�ȋC���ɂȂ��Ă���B���炭���ĐE���̂��o�����l�A�̂�т�Ɩ��\��ɁA�����Ƃ蓁�ł���ė����B

�@���ꗿ�P�����C�A�J�����͂R�����C�ƁA�R�݂����Ɉ����B��̎Z���ĂȂ����낤�A�����B�n�������̂��^�c���Ă�̂��ȁB

�@

�@

�@�Â܂�Ԃ��������ق̒��ɂ́A���ɐl�̋C�z�͂Ȃ��B������ߓd�̂��߂��W�����̖���͑S�ė��Ƃ���Ă��āA�l�����낤�Ƃ���Ƃ��o����_���Ă���A�o��Ə����Ă������B

�@

�@

�@���̔����ق͓�K���ĂŁA�u�R���B�i�n���̕�炵�A�����ߑ��A�����p�i�Ȃǂ��W������Ă����B�Ȃ��Ȃ������[���W�����������A�O���l�̖l�ɂ͐����u�R���B�i�n�������łׂ̍��ȈႢ�Ȃ�Ă����ς蕪����Ȃ��B�ł������u�R���B�i�n���̖����ߑ��͂Ȃ��Ȃ��Y��ł����������B

�@�����Ă������̂ł�����ƍl�������A�x�X�g���ꒅ300�����C�ƂO��������z�������Ă͎肪�o���Ȃ��B

�@�O�ɏo�Ă��܂��܂����Ԃ�����̂ŁA�w�ɍs���Ė����̐ؕ����Ă������Ƃɂ����B�X�`���o����V�Q�b�g�E�}���}�e�B�G�C�܂ł̏�Ԍ���8��27�����A�抷�w�̃T���o�܂ł̃A�N�Z�����[�^�`�P�b�g�A���߂�195,000���C�B����ς������Ȃ��B

�@�܂������������̂ŁA�}�[�P�b�g�ɑ���L���B��͂�Z�[�^�[��30�����C����̂��B�g���[�i�[��20�����C�B���[�ށB�|�P�b�g�e�B�b�V���ƂԂǂ����A�}�K�W���łP�D�T���b�g���̃K�X�E�H�[�^�[�iPoiana

Negri�j��URUS�r�r�[���A�`�[�Y�A���[�O���g���B����ɂ��Ă��A�����͏����B����������Ă邵�B����܂œ܂��ĉJ���肾�����̂ɁA�����Ȃ����ɂ��ꂩ�B�����Ƃ����Ă����̉_������A�����ɂ��H�Ȃ��ǁB�Ƃ������A�}�[�P�b�g�̒[����u�R���B�i���������n���ƁA���Ɍ����炵�������B���̌i�F�����ꂽ�����ł��A�����c�����Ӗ��͂������B

�@�����������K�X�E�H�[�^�[�A�Y�_������d�����Ǝv���t�ŁA���炭�������肪�y���Ĉ��݂₷���B�r�[���͂���URSUS����������ƃ��C�g�Ȗ��킢�ł��C�ɓ��肾�B

���[�}�j�A �P�O���P�V��(��)�@�X�`���o�@���@�T���o�@���@���B�V�F�E�@���@�V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G

�P�O���P�V��(��)�@�X�`���o�@���@�T���o�@���@���B�V�F�E�@���@�V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G

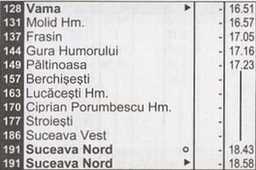

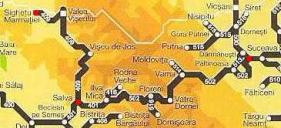

���[�}�j�A���SCFR�H���}

������X�`���o

�@�����U�����ɋN���B�V���S�O���A�`�F�b�N�A�E�g�B���悢��X�`���o���o��B�C�����U�������Ă��c�c�B

�@�X�`���o�k�w�ɍs���ƁA�\�z�ʂ�J�V�I�̎��v��~�������Ă����Z��������B���H�͉w���X�Ŕ�����2,000���C�̃p���B�����A�s�����B

�@

�@

�@

�@

�@��Ԃ�8��27�����B�O�͊������A�ԓ��͋G�ߕ��A�g�[�������܂����Ă���̂ŏ����B

�@�������V�C���悭�A�������������Ă܂Ԃ������炢���B�z���ʂ�A���ꂽ���̎ԑ����i�͑f���炵���̈ꌾ���B���O�ɂ͓V�R�̒n�`���̂܂܂̗Ő����Ȃ��炩�ɂ��˂�A���̂��˂��R�̏�܂ŐL�тĂ���B

�@�����̎ԗ��̓R���p�[�g�����g���ŁA���l�����̍��ȂɎl�l�B����������l�A�d���ɍs���炵����l�A��A�����Ėl�B

��Radu

�@�u�܂̏C���@�v�ɍs�����߂ɐ�����p�����O���E�t���[�����߂���������ŁA��l�A��̈�l�A�Ⴂ���̐l���b�������Ă����B��ɂ���Ăǂ����痈���̂��A��l���A�ǂ��֍s���̂��ƒ�Ԃ̎���B���[���b�p�ł͓��{���痈���Ƃ����ƁA�قڗ�O�Ȃ�

�uso far(�������痈���Ȃ�)�v

�@�ƌ�����B�m���ɋɓ��A�W�A���烈�[���b�p�͉�����Ȃ��B

�@���̐l���p��͕Ќ����B�����܂ŗ����Ă��Ċ������Ƃ��낾�ƁA���̍��̉p�ꃌ�x���͊�{�I�ɓ��{�̂���Ƒ卷�Ȃ��悤�ȋC������B���{�l�Ɠ������A�ǂނ̂͂܂������b���̂͋��炵�����B

�u�������{�ɍs���Ă݂������A�������邵�A����肻��Ȃ����͎����ĂȂ��v

�@�m���ɂ�������肾��Ȃ��B�Ȃ��Ő���オ��A�Z�����������邱�ƂɂȂ����B���̐l�����h�D(RADU)�A27�Ŋ����A�X�`���o�ݏZ�ŁA�����͏o���ŃJ���v�����i10���ɓ�������j�ɍs���Ƃ��낾�������B

�@���@�}�̋߂��ōŋߗ������\�ꂽ�Ƃ����ꏊ�������Ă��炤�B�m���ɎR���A���X���Ȃ��|����Ă���B�����������ē��{�ł͂���Ȃɕ����Ȃ����狻���[���B

�u���[�}�j�A�ł̓V�r�E�ɍs���ׂ����B�Â��Ă����������v

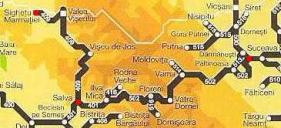

�@�Ƃ������Ă���������A�c�O�Ȃ��炱�̌�̃��[�g����͊O��Ă���B�X�`���o�ɒ�������O�ɕ����Ă���s���Ă����ǁB

�u�������A�c�O���B�V�M�V���A���ɂ͍s�����̂��A����A�����A���������̒����v

�@�Ȃ�قǁB

�u�V�Q�b�g�Ɍ������Ă�̂��B�������Ԃ�����Ȃ�A�}�������V���n���Ȃ�C�UIza��ɍs���Ă݂��炢���B���ꂢ����iIf

you have time,you should go Iza.It's so beautiful.�j�v

�@���X�A�Z�����Ԃɂ����Șb�������B�{���Ƀ��[�}�j�A�l���ĂȂ������Ƃ������A�e���݂₷���Ȃ��B�ꏊ�I�A�����I�ɁA�܂������[���b�p�ŊO�l�̗F�l���ł���Ƃ͎v���ĂȂ������B

�@���h�D�B��l�͗\��ʂ�A�J���v�����ō~��Ă������B����ŃR���p�[�g�����g�ɂ͂��������Ɩl�̓�l�ɂȂ����B

���J���p�`�A���z����

�@�J���v�������߂���Ɨ�Ԃ͂��悢��R�̒��ɓ��荞��ł������B���ꂩ���J���p�`�A�R�������f����B���R�A���x�͂������ɁA�Ȃ��肭�˂�Ȃ���i�ނ悤�ɂȂ����B���łɋ���܂��Ă����B��͓܂�A��Ԃ͂Ђ�����ɂ��˂��˂ƎR��o���Ă����B�����̃����h���B�b�c�@�ł��v�������ǁA�R�ԕ��ɓ���ƗыƂ�����ɍs���Ă���B

�@

�@

�@�P���ł̂�т�Ƃ������ԂɗU���āA���Ƃ��ƂƂ������Q�B11�����ɖڂ��o�߂Ă��A�ς�炸�R�̒����������Ɛi��ł���B�̂ǂ����B�S�g�ɚ��������Â����ȃo�X�������Ă���̂��������B�O�̃h�A�A�J�����܂܂��ȁB���̕ӂ�͔����q�ꂩ�f�l�ڂɂ͕�����Ȃ��Βn���R�����ɍL�����Ă��āA�ڂɉ����B

�@

�@

�@���̍��̎ԓ��̔����āA�R���p�[�g�����g�ɏ��i����ʂ�u���čs���A���炭���Ă���߂��Ă���

�u�ǂ��H�@�����C�ɓ������̂͂������H�v

�@�Ɛq�˂�ȁB�ʔ����X�^�C�����B

�@���[�}�j�A�̓S���w�́A�����I�ɂǂ��ł��A�w�S�~�x�w�`�P�b�g�����x�̂悤�ȃC���X�g����v���[�g���f�����Ă���̂ŁA������₷���Ă����B�܂��A�܂��܂��@�B�����i��łȂ��̂ŁA�S���̉w�ɉw����������̂��Ȃ��ق��Ƃ���B�����\�Ў�ɗ��ꋎ���Ă����w���\�������Ă���ƁA��Ԃ͂��x��C���Ȃ悤���B

�@���̕ӂ�̓g���l���E�J�E�g���l���E�J�ƘA�����Ă��āA�R�[���y�n���Ƃ��������悭������B��ΐj�t���̒��ɍ������Č����ɍg�t���Ă�����X���U������A���̎�荇�킹���܂��������B

�@�����A���A�����̓��̒��͂X���ȏオ���̂��ƂŐ�߂��Ă���B�����Ă��鎞�ɐ����Ԃ̍������s���������͎G�O���炯�ŁA���������T,�U�����x�����l���Ă��Ȃ������Ǝv���B���Â��M�d�Ȏ����߂����Ă���Ȃ��B

�@��Ԃ͎R�n�̃s�[�N���z�����悤�ŁA�C�����Ɖ���ɓ����Ă����B�W����������ɂ�A���n�������A�g�t�����̊����������A����܂������Ȍi�F�ɂȂ��Ă����B

�@�ԓ��̔��ŁA�H�ו����o�Ă����B�������₱�̗�Ԃ̓��[�}�j�A���[�̃��V���琼�[�̃e�B�~�V���A���܂ő��蔲���钷������Ԃ������ȁB�m�i�V�Ƀp�X�^���B��芷���w�̃T���o�Ŏ��Ԃ������Ղ肠��̂ŁA�����ŐH�ׂ���肾�������甃��Ȃ��������ǁB�\�肩��23���x��Ă����T���o(Salva)�w�ɓ����B

���T���o

�@�\�z�͂��Ă������ǁA�����܂ł��S�����H�̒��p�_�Ȃ����ŁA�T���o�͓c�ɂ̉w�������B

�@�w�̃g�C���ɍs���B�ƁB�c�c��������B�Ȃ�ł���ȂɃg�C���������c�c�B�֊킪�A����Ȃ��ăg�C�����c�c�B����͍����B������|�����ĂȂ��H�@�s�K���̍K�����A�����Ċ������Ă��邩�爫�L�Ƃ��͂���܂�Ȃ����ǁc�c�B�����ł������瓌��A�W�A�̃g�C���̐����������K���ė~�������̂��c�c�B

�@�z�[����������Ă���ƁA�J�t�F�X�^���h�̓�l�̏��X������ɐ����|����ꂽ�B

�u�Y�B�A�v

�u����v

�@�ǂ�����Ԃ�����܂ł܂�45���������ĉɂȂ̂ŁA�������ɍs���B��l�͖l�����{�l���ƕ������Ă����悤���B�ʐ^���B���Ă���H�@��������p�ł��B�p�`���B

�@�Z���������邩��A�A�������炱�̎ʐ^�ƈꏏ�ɓ��{�̎ʐ^�𑗂��Ă���H�@������[�B

�@�ȑO����ė����Ƃ������{�l�c�[���X�g�Ǝʂ����ʐ^�������Ă�������肵�Ȃ��炾�ׂ��Ă�����A�R�[�q�[�����y���ɂȂ��Ă��܂����B�^�_�ł������āA���蕨����Ȃ��́H�@�ʐ^�ƌ���������C�ɂ��Ȃ��Ă����炵���B�I�[�P�[�B

�@�R�[�q�[�����݂Ȃ��獡�B�����ʐ^���f�W�J���̃��j�^�[�Ō�����ƁA��l�͉��������[�}�j�A��Řb�������A�l�̘r�����������Ăǂ����ɘA��čs�����Ƃ����B���H�@�������痈�����āH�@�܂��댯�Ȋ����͂��Ȃ����A�ʂɂ������B

�@��l�̉Ƃ͉w�̂�������ɂ������B�U����܂܂ɉƂ̒��ɓ���A������܂܂Ɉ֎q�ɍ��|����B�Ȃ�ł����ւ��Ă��邩��S�g�̎ʐ^���B���ė~�����������B�͂��B

�@��l�͒��ւ��ɉƂ̉��ɓ����čs���Ă��܂����B�l�͈�l�A�ۂ�Ǝ��c�����B���[���B

�@�Ȃ��Ȃ���l�̒��ւ����I��炸�A�Ȃ��s���ɂȂ��Ă������A�j�̎q�����鋰�����o���Ă�������`���Ă����B���̖т��������̐l�̎q�����ȁH�@�ނ͈ٖM�l�̖l���|���悤�ŁA�炾���`�������܂o�Ă��悤�Ƃ��Ȃ��B�Ȃ�ƂȂ��ْ�����Y�킹�A���������킵�����B

�@����Ȃ���Ȃł悭������Ȃ����Ԃ��߂��A�悤�₭���ւ�����l���o�Ă����c�c���Ă����I�@�h���X�𒅂Ă��I

�@���ւ�����Ă��A�܂��������܂ł���Ƃ͎v��Ȃ������B�т����肵�����B����ׂ��A�f�W�J���p���[�B����͐����\�z�O�������B�Ō�Ɏʐ^�̂���ɂƁA�`���R���[�g�܂ł�����Ă��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B���Ԃ��Ȃ����A�����̒��H�͂��ꂾ�ȁB

�@�������A�܂�����芷���w�̃T���o�ł���Ȃ��Ƃ�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������Ȃ��B�I�j�[�^�E�A�i�[�A���W�F������A�����b�ɂȂ�܂����B

�@�w�ɖ߂��ė�Ԃ�҂��A�x��Ă���悤���B20���ȏ�҂��Ă��A�܂����Ȃ��B�V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�s���̗�Ԃ͂����n������Ȃ��āA�N���[�W���E�i�|�J�n���炵�����ǁA����ł���{�I�Ɏ����\�ʂ�ɉ^�s���郋�[�}�j�A�̓S���ɂ��Ă͒������B

�@����ɂ��Ă��A10���ȏ�̕Ґ��̋q�ԗ�Ԃ�������O�̂悤�ɑ����Ă��邵�A�H���}�����Ă����y���c���ɑ���܂���Ă��邵�A���͓S�������Ȃ̂��A���[�}�j�A�H�i�����݁A���[�}�j�A���SCFR(�`�F�t�F��)���T�C�g�ŘH���}�����Ă݂�ƁA������������葝���Ă���B�{���ɓS�������������c�c�j

�@�z�[���ł̓A�R�[�f�B�I���e���̏��N����������Ă���B���[���b�p���ۂ��Ȃ��B����A�W�A�ł̓J���I�P����������ȁB�����ŋC�t�������A�ӂ�ɂ��鏗���̕������ς�����B���̓��Ђ͓��������A�����g���^�C�c�ɃX�J�[�g�ɂȂ����B�}�������V���n���̓����Ȃ̂��ȁB�����Ă����ł͊F�A�l�����Ĉꌾ�ڂ�

�u�W���|�l�H�v

�@�ƌ����Ă���B���̓��m�l�����ĂȂ�������������Ȃ����ǁA����ς�������B

�@����ɂ��Ă��ɂ��B����Ȃ�I�j�[�^�̉ƂŁA����������Ƃ������ł����Ȃ��B�c�c����ɂ��Ă���Ԃ����Ȃ��B���ꂦ�H�@������Ȃ�ł����������Ȃ����H�@���̗�Ԃ��āA14��45�����\�肾��ȁH�@�s���ɂȂ����̂ʼnw�������T���Đq�˂Ă݂�ƁA���̃V�Q�b�g�s���̗�Ԃ�16��26�������Ƃ̂��ƁB�����\�ɍڂ��Ă���14��45����������́A11��1���ȍ~�̘b���������B���ꂽ�c�c�B

�@���ł����A�͂��߂���O���ԑ҂��������킯�ł����B�����Ŏ��Ԃ�ׂ��̂͂������ǁA�V�Q�b�g������x���Ȃ�Ȃ��c�c�B

�@���܂�Ɏ��Ԃ��ł��Ă��܂����̂ŁA������ԂŃV�Q�b�g�Ɍ������ƌ����Ă����I�j�[�^�̗F�l�̌Z�����ɑ僊���b�N�����Ă��Ă����悤�ɗ��݁A�w�̎���������ƎU��ɏo���B

�@���H������Ă���Ɛ�̎q���ƃI�j�[�^�B�����������̂ŁA�ɂԂ��ɐܒ߂������A�ʐ^�������ꖇ�B�ƁA�܂��l�X�J�t�F���������Ă�������B���ꂽ�J�b�v�̉����Z�[�^�[�̐��Ő@���ăR�[�q�[��Ă������Ă܂��������ȁB���ꂽ���ǁB���肪�Ƃ��B

���}�������V���n����

�@����Ȃ���ȂŎ��Ԃ��߂��A�x���Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��A��Ԃ͒荏�ʂ�ɂ���ė����B�q�ԗ�Ԃ�10���ȏ�̕Ґ��A�����Ԃ����葱���镁�ʗ�Ԃ��B

�@�莞��16��26���A��Ԃ̓V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�߂����ē����o�����B�ԑ������Ă��ċC�t�����̂����A���̕ӂ�ł͉ƁX�̉������Ԃ��Ȃ��B���Ƃ������A�O���[���ۂ��F�ɕς�����B�ގ����ȂX���[�g���ۂ��Ȃ����C������B�n�����ς��Ε��K���ς��Ȃ��B

�@�[���𗁂тċP���R�����̑��X�́A�X�A�q���n�A���A�ƁA���A��A�ƃR���g���X�g�����ɂ͂����肵�Ă��āA�܂�Ŕ���̃~�j�`���A�̂悤���B���{�ł悭����悤�ȁA�R���d�@������Ă���Ȃǂ̋ߑ�I���i���قƂ�ǖڂɂ��Ȃ��̂��A���̈�ۂ����߂Ă���B�����āA�������͎R�ԕ��A�����ł��Ƃɂ����ыƂ����B

�@�T���o����ꎞ�Ԃ��s���Ȃ������ɒJ�����܂��Ă����B���H�͕ς�炸�R����D���A����ɂ��̍��x���グ�Ă����B�g�t�ɕ�܂ꂽ�R�X�̒����ԂŐi��ł������̌��i�́A���{�ł͂��ڂɂ����������Ƃ��Ȃ��B�R�x�H�����������đ��x�͂�����肵�����̂����A�ې���Ԃ������̂��A���܂�h��Ȃ��B���[���̌p���ڂ̏Ռ������قǂȂ��B�債�����̂��B

�@�������A�����܂ŎR�̑����֓˂��i��ł����āA�ʂ����Ă��̐�ɖ{���ɑ傫�Ȓ�������̂��Ƌ^�������Ȃ��Ă����B����A�ڎw���V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�͖~�n�̒��ɂ���A�����܂ł܂��l���Ԃ���ƕ������Ă͂�����ǂ��B�w�ɒ�Ԃ��邽�сA���\������Ԃ��Ă���̂ŒP���v�Z�͏o���Ȃ����ǁA�����ƕ��ώ�����30�L�����炢���B�̂�т肵�����̂��B����Ƀg���l���������Ă����B

�@18���B�����g���l������ƁA���ɗ�Ԃ����肾�����B�s����ɒJ���J���Ă���̂�������B��������z�����悤���B�Ƃ������Ƃ́A�}�������V���n���ɓ������̂��B�J�̍ŏ㕔�ɏo�������A���H�����͂̓y�n���A���܂߂ɐl�̎肪�����Ă���̂�������B���X�R���S�̂�����q���n�Ƃ��ĊJ������Ă��邱�Ƃ̑����n�����A����ȏ�̂ق��܂ł悭����ꂵ�Ă�����̂��B

�@��Ԃ͒J��ɍ~��A�J�����y�n��ڎw���Đi��ł����B���܁A���Ȃ�Â��Ȃ��Ă����}�Ζʂ̖q���n�ɗr���Q���Ȃ��Ă���̂�������B

�@�₪�āA���ɈÂ��ĊO���낭�Ɍ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�ɒׂ��Ɂw�n���̕������x�̒����e���̗��j��ǂށB����ɂ��ƁA�����}�������V���n���͌��X�A�n���K���[�鍑�̔Ő}�������炵���B�����Č��݂̃}�������V���n���́A�씼�������[�}�j�A�A�k�������E�N���C�i�ɕ�������Ă���B���[���b�p�̗��j�͑��w�I�ɓ���g��ł��āA����B

�@����ɂ��Ă��A�L��ȃ��[���V�A�嗤�̈�p�A����ȒJ�����̒n�Ŕ_�q���������Ă����̂��Ăǂ�ȋC���Ȃ낤�B����͕�����Ȃ����A�t�ɂ������̐l�����͑嗤�̉ʂĂ̓����ŕ�炷�C���͕�����Ȃ��낤�ȁB�ł��܂����ǂ̂Ƃ���A�w�l���l�Ƃ��ĕ�炵�Ă���x�̂́A�ǂ��ł��ς��Ȃ����B����Ȃ��Ƃ��A���ۂɗ����đ̊�����ƈႤ���̂��ƍŋߎv���B

���V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G�C��

�@19���A�قƂ�ǐ^���ÂɂȂ��Ă��܂����B���A���Ȃ�����ł����n�ɏo�����Ƃ͕��������B�Ǝv�������Ԃ���Ԃ����B16����Ԃ���\��̃��B�V���f�E�W���X(Visude Jos)���B���n�I�ɂ͒J���W�����ȁB��������悪�}�������V���~�n���B���������Ȃ����ǁB

�@�����Ȃ������Ԃ͑���o���A20���߂��A�ēx��Ԃ����B�T���o���炸���ƈꏏ�������A�I�j�[�^�̗F�l�̌Z����~��Ă������B�V�Q�b�g�܂ōs���ƌ����Ă����Ǝv�������ǁA���Ⴂ�������̂��B�����āA�Ȃ��Ȃ����Ԃ��Ȃ��B�܂����́w�������x�̒����̗��j���ɂȂ��ēǂݒ^���Ă���̂ŋC�ɂȂ�Ȃ����ǁB

�@�ƁA�X�q�Ɋv�W�����̌Z����R���p�[�g�����g�ɓ����Ă����B���������Ă��邪�A�����ɕȂ�����A�p��ł��Ȃ��̂����������Ă���̂��������Ȃ��B���������������ƁA���x�͂�����茾�������Ă��ꂽ�B

�u���B�V�F�E�A�p�V���|���g�v

�u�H�v

�@��͂蕪����Ȃ��������A�悭�l����Ɨ����ł����B�ނ�

�u���B�V�F�E�A�p�X�|�[�g�v�ƌ����Ă����̂��B�u�����̓��B�V�F�E������A�p�X�|�[�g�������āv�ƁB

�@�����p�X�|�[�g�͔��g�����������Ă邯�ǁc�c�Ȃ�ŁH�@�m���ɂ����̓E�N���C�i�L�т���H������w�����ǁA�l�͂��̂܂܃��[�}�j�A�ɋ��������ł���H�@

�u�q�A�A���[�}�j�A�H�v

�u�_�@�v

�u�p�X�|�[�g�A�z���C�H�v

�u�H�v

�@�c�O�Ȃ���A�މ�̉p��͂ł͂��܂��`���Ȃ��炵���A�ނ͏Ί�̒��ɐ\����Ȃ������ȕ\����ׂȂ���A�p�X�|�[�g������������o�����܂܂��B�����������炱�̐��H�A�ꎞ�I�ɃE�N���C�i�̂ɓ����Ă��܂��Ă���̂��ȁH

�@����ȏ��R���闝�R���Ȃ����A���̌Z�������x�����Ƃ��Ă���킯�ł��Ȃ������������̂ŁA�p�X�|�[�g��n���B�������E�N���C�i�r�U�Ȃ�Ď����ĂȂ��B�܂��A������K�v�������Ƃ��Ă��A�ǂ��Ƃł��Ȃ邳�B�Z�����̓p�X�|�[�g�����A�ς�ς�ƃy�[�W���߂����Č��������ŁA������

�u�����c���X�N�i���肪�Ƃ��j�v

�@�ƕԂ��Ă���A�܂���������̂��ƍ������Ă���l�ɁA

�u�����I���������C�ɂ��������Ăāv

�@�ƃW�F�X�`���[�Ŏ����ċ����čs�����B��̂Ȃ����낤�B�^�C�⒆���ł��������悤�ɁA�����߂�������`�F�b�N���s���Ă���낤���B

�@�����\������ƁAViseu Bistr hc 19��58�� �� Velea Viseului 20��42���B���w�Ԃ̋�����8�L������悤�����A���ۖ��Ƃ��āA��x��Ԃ���������A�����Ɠ����Ă��Ȃ��B����ς荑���W�Ȃ̂��ȁH�@�ł��t�����ɍs����Ԃ́A���w�Ԃ̏��v���Ԃ�13���ƁA��������44���ɔ䂵�ċɒ[�ɒZ������A�`�F�b�N�͍s���Ă��Ȃ��̂��낤�B�Ȃ�ȂB

�@�Ƃ������Ԃ�20��42���A�荏�ɓ����o�����B�t�����ɁB���H�@���̉w�ŃX�C�b�`�o�b�N����̂��B���y�w�݂������ȁB�Ƃ������Ƃ́A���̊Ԃɋ@�֎Ԃ��t���ւ��Ă��̂��B�w���o�čs���ۂɌ���ƁA�����菊�ɉw������������ŗ����Ă����̂���ۓI�������B��͂荑���Ő��H���q�����Ă��邾�������āA���̉w�Ƃْ͋������Ⴄ�̂��낤�B

�@�w���o�Ă����A�傫�����S���œn�����B���������A��q�͊e�w�ɒ�܂�x�ɂǂ�ǂ�~��čs���A����₵���Ȃ��Ă����B�R���p�[�g�����g�ɋ���̂��A�������l��l�ɂȂ��Ă����B

�@21��45���A����ɊJ�����Ƃ���ɏo���悤���B�͂邩�O���ɁA���肪�����ς�������B�V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�̖���ɈႢ�Ȃ��B7�����x�x��Ă��邪�A�܁A�����ł���Ό�̂��Ƃ͂ǂ��Ƃł��Ȃ�B22���A�����ȏ�̈ړ����o�āA�V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�����B

���V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G�C

�@�c�c���������Ă����ł����H�@�w���A�w�O�L����A�z�����Ă����قǂ̂��̂ł͂Ȃ������c�c�B

�@�������A�w�̂܂�O�ɂ���͂��̃A���f�A���z�e���͗�ɂ���Č�������Ȃ����A���҂��Ă����~�j�z�e���͎��Ԃ��x������߂����Ă��܂��Ă��邵�A�ꏊ���^�C�~���O�������̂��A�v���C�x�[�g���[���̋q�����Ȃ�ĉe���`�������Ȃ����B�ނ��B�X�`���o�Ńz�e���̎x�z�l����Ɏʂ����Ă�������w�n���̕������@�u���K���A�^���[�}�j�A�x�ɏ����Ă��������ǂȂ��B�d���Ȃ��̂ŁA�w���炿�Ɖ������ǁA�Z���^�[�t�߂ɂ���Ƃ����z�e��TISA��ڎw���A�僊���b�N��w�����ĕ��������B�����ċ߂��͂Ȃ��B������15���͂�����͂������A���Ƀz�e���̏��͎����ĂȂ����B

�@��������x���A�X���S�ĕ܂��Ă��邪�A����ł�������x�̐l�ʂ�͂���B�������Ŗ�ɑ�ו���w�����Ĉ�l�������Ă��Ă��A���ɕ|���Ȃ��B�܂��A���H�ɂ͏�铔������������Ă��āA�v������薾�邢�̂������B����ƁA���̗����̌������₯�ɗ��h�ł��ꂢ�Ȃ��A�Ȃ����낤�B������傫�����B�Ƃ��������̋���A�Ȃ���܂łƕ��͋C���Ⴄ���ǁA���������ă��[�}�j�A������ł͂Ȃ��̂��ȁH

�@�Ƃ��Ȃ�Ƃ����������Ȃ�������čs���A�z�e���̋߂��ɂ���ė����B�͂������A����炵����������������Ȃ��B���ꂦ�H�@�Ŕ������Ȃ����番����Ȃ���B�d�����Ȃ��̂ŁA���܂��ܒʂ肩���������s���l�ɐq�ˁA�悤�₭���ǂ蒅�����Ƃ��o�����B

�@�ŁA�����z�e��TISA�B�t�����g�Őq�˂�ƁA�V���O���ꔑ54�����C�B�ȂʁI�H�@�����A����z�e�����ȁH�@�O�c���̃z�e���X�`���o�ƕς��Ȃ�����Ȃ����B�Ȃ�ŁH�@�������A�������Ԃ��x���A�ւ��Ă����̂ł����Ƃɂ��������ňꔑ���邱�Ƃɂ����B

�@���Ă���ꂽ�����́A���ɂ������L���̂͂������A�o�X���[���������Â���������Ȃ��ĉ����B������Ȃ�ł����̒l�i�ł���͂���܂肾�B�������O�g�����l�̃g�C������������ĂȂ����B���������B�������h�A�̌����߂��Ȃ��B����[�I

�@�������ɉ䖝���Ȃ�Ȃ������̂ŁA�t�����g�Ɍ����ĕ����������B���x�͂��炭�R���p�N�g�ȕ������Ȃ��B����œ����������B���ς�炸�o�X���[���͌Â���������Ȃ��ĉ������B�Ȃ�ł��V��͂₯�ɍ������B���̌Â��A���Y�}���ォ�炠��͖̂��炩�����ǁA���̎�����Ɗi��54�����C�������̂́c�c�B�c�ɂ̓s�s�́A�z�e���̎��v�����Ȃ����A�����̂��H

�@���̃z�e���Ɉڂ肽���������A������ꂫ���Ă��āA�C�͂��c���Ă��Ȃ��B�Q�邾�������A���������ł�����B

�@�����������A���������������̂ŁA���ɂ����B�t�����g�ɐq�˂��Ƃ���A�H���ɂ͂�����������Čܕ��قǂ̂Ƃ���ɂ���A�`���C�i�^�E���ɍs�������Ȃ��炵���B�Ƃ������A�`���C�i�^�E��������Ȃ�A����������ƈ����h�����肻�����ȁB�Ƃ�����A���������B�l������A�����͒���2000���C�̃p���ƁA�T���o�ł�������`���R���[�g�ȊO�A���ɂ��ĂȂ�����ȁB�d���Ȃ��B��x�����ǁA�J���Ă��烉�b�L�[�Ƃ������ƂŃ`���C�i�^�E���ɍs���Ă݂悤�B

�@����a���ĊO�ɏo�悤�Ƃ��Ă�����A�t�����g�̌Z�����ɌĂю~�߂�ꂽ�B�z�e���̃��X�g�����͂����܂��Ă��邪�A���ʂɉ����o���Ă���邻�����B

�@�o���ꂽ�̂̓p���ƃT���}�[���ƃr�[���B�������̃z�e���ɂ�����ۂ������Ă��Ȃ��������A���̃T���}�[���͍��܂ŐH�ׂ����ň�Ԃ������������I�@�������A���̐H���͑S�Ė����B���������āA�܂��Ȃ����Ă��ꂽ�̂��ȁH�@�Ȃɂ͂Ƃ����ꂠ�肪�����B

�@���łɃt�����g�Ń}�������V���n���̒n�}��15,000���C�Ŕ����Ă����̂Ŕ������Ƃ�����A���z�̒���13,500���C�����Ȃ������B�����Ⴀ�B���z�̒��������ċ���B���߂ĕ����ɖ߂낤�Ƃ�����A�t�����g�̌Z�����13,000���C�ɂ܂��Ă��ꂽ�B�{�݂͂Ƃ������A���̐l�͐e���ȁB�^�_�ł��͂��H�ׂ����Ă���邵�A�n�}�͂܂��Ă���邵�B

�@���̌Z�����ɂ��ƁA���B�V�F�E�Œ����Ԓ�܂��ăp�X�|�[�g�`�F�b�N�������̂́A�E�N���C�i�Ƃ͊W�Ȃ��A�}�������V���n���ɓ��邽�߂̃`�F�b�N���������B������t�����̗�Ԃ͑��������B�ʂɎ����B�Ƃ��ł͂Ȃ������Ǝv�����ǁA���낢�날��Ȃ��B

�@�z�e���̕������A40�����C���炢�Ȃ炱��Ȃ��Ǝv������ǂȂ��B�������A�}�������V���n���̒��S�ł�����Ă��Ƃ́A�n���̑��Ƀv���C�x�[�g���[���A���݂��Ă�낤���B�ǂ����̑��Ŕ��܂肽�����ǂȂ��B

�@�����ɖ߂�A�Q��O�ɃV�����[�𗁂т悤�Ƃ�����A�Ȃ��Ȃ��������o�Ă��Ȃ��ĉ��������B����łȂ��Ă��ȂS�L���Ƃ�������L���������B�������A12�����߂�����҂���Ǝ~�܂����B�����ĂȂ����B�������Ŏ����Ȃ�������B�ςɓs��Ǝv���Ă��̂��܂��������ȁB���Ȃ��Ƃ��V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�͂����������ȂƔF�����邱�Ƃɂ��悤�B

�@�x�b�h�ɉ��ɂȂ�Ȃ���A����TISA�z�e���̃p���t���b�g�߂Ă�����A�����͓���炵���B�������H�@�K�C�h�u�b�N�ɂ͈���Ƃ������̂ɁA�����N�A�b�v�����̂��B�c�c�Ȃ�ŁH�@����Ȃ炱�̒l�i�͕����邯�ǁA���̐ݔ��œ���𖼏��͔̂[���ł��Ȃ��B�S���A�ꔑ�S�h���̃z�e���ɔ��܂�����u�ґ�ҁ[�v�ƌ����Ă����J���{�W�A������������B

���[�}�j�A �P�O���P�W��(��)�@�V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G�@���@�T�v���c�@�@���@�V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G

�P�O���P�W��(��)�@�V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G�@���@�T�v���c�@�@���@�V�Q�b�g��}���}�b�e�B�G

���V�Q�b�g�̒�

�@�X�����ɁA�ǂ��ɂ��ڂ��o�߂��B

�@�h����Ɋ܂܂�Ă��钩�H��ۂ�Ƀ��X�g�����ցB�c�c�܂����A�I�����c���ł���܂�30�����҂������Ƃ͎v��Ȃ������c�c�B�����A�H�������ł�����������ƈ������ė~������B

�@���낻������Ȃ�Ƃ��������Ȃ��Ă������A�g���[�i�[�������������Ă����̋C�����Ɗ����Ȃ���Ȃ��B�����h���[�T�[�r�X�����Ȃ����B�t�����g�ɐq�˂Ă݂�B����ĂȂ������B���݂�����_�E���^�E���ɍs�������Ȃ��炵���B����͂ǂ��ɂ���Ɛq�˂�ƁA�^�N�V�[���ĂԂ���25,000���C�ōs���ė����Ƃ̂��ƁB�Ȃ�Ő��Ƃ��Ń^�N�V�[�ɏ��ȂȂ��̂��B�����̃t�����g�͂Ȃ����Ȃ����B

�@�F�X�b�������ʁA���[�����[�N�W�̐l�����ʂɐ���Ă����Ƃ������ƂŘb�������B�����ŗ��������O�Ɋm�F���悤�Ǝ莝����13�����C����������A�L�������킳���S�z����Ă��܂����B�厸�Ԃ��c�c���������̂Ɋւ����������Ȃ��c�c�B�ŋߐl�̍D�ӂɗ��������āA�x���S������Ă����悤���B�C����꒼���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@����ɂ��Ă��A���̃z�e��TISA�͂���ς肨�������B�������Ă͂����Ȃ��Ƌ���������B����̓������l����Ƃǂ����Ă����̒��ɂ��ƈꔑ�͂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�h���ڂ�ɂ��Ȃ����獡�邾���͉䖝���Ȃ��Ƃ����Ȃ����ǁB

�@�����������C������}���A�O�ցB�c�c�����ł͓��{�l������Ȃɐl�C�Ȃ̂��B���������Ă��邾���ŁA���X�Ɓu�n�C�v�Ɛ��������ċߊ���Ă���B

�@�Ƃ����ꍡ���̖ړI�n�͂����V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�ɂ͂Ȃ��B���ׂĂ������o�X���ڎw���ĕ����Ă����B�������Ƃ���A���̐��̕��A�a�@�̑��ɂ��傫�߂̃o�X�̂�͂������B���̕ӂ̐l�Ɋm�F���邪�A�����ŊԈႢ�Ȃ��悤���B�o�X�҂��̗�ɕ��ԁB

�@�o�X��҂��Ă��邤���ɃC���h�l�̕����肪����ė����B�ڂ��Ƃ��l�������A�b�������Ă���B

�u�����A�W�A�l������A���̃h���C�o�[������������v

�@�ȂA���̖����ꒃ�Ș_���W�J�́B

�@�����ŕ��������ė��āA�Ќ��̓��{��Řb�������Ă����B

�u�A�i�^�A�N�_�T�C�B�y���AMade in Japan�v

�@����Ȃɑ�������Ƃ��v���Ȃ����{�l�p�Ɍ��t���o�������ƂɌh�ӂ�\���A�莝���̗]���Ă���y�����������BMade in India�����ǁB

�@�Ƃ����Ă���ƁA�o�X������ė����B�ړI�n�܂ł͂Q�����C�炵���B�I�b�P�[�B�����A�����ʼnJ���~���Ă����B�������܂Ő���Ă��̂ɁA���v���Ȃ��B

���T�v���c�@��

�@�����̖ړI�n�́A�V�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C���琼�ɍs�����Ƃ���ɂ��鑺�A�T�v���c�@�B���[�}�j�A���{�̊ό��ē��ɂ��ڂ��Ă����w�z�C�ȕ�x������Ƃ��낾�B�o�X�̏��v���Ԃ�20���炵���B

�@��ɂ���āA�o�X�̒��ł͓��悵�����������₨���������ƂȂ��C�ɂ����Ă����̂ŕs���͂Ȃ��B�o�X�̓E�N���C�i�Ƃ̍����ɂȂ��Ă����̓�݂��A�����ɔ���Ă����B

�@�قǂȂ����������T�v���c�@�́A���͑������ǁA���\�傫�����̂悤�������B��͂�L���Ȋό��X�|�b�g�炵���A�ē����o�Ă���B�������H����300���[�g���قǓ���������̕~�n�ɁA�ڎw���悪����炵���B����ɂ��Ă��u�z�C�ȕ�v���Ă������l�[�~���O����Ȃ��B

���w�z�C�ȕ�x

�@����ɂ��ǂ蒅���ƁA���傤�Ǐ��w���̏W�c���o�X�Ō��w�ɗ��Ă����B���ꗿ�Q�����C�B

�@����̕~�n�ɑ��ݓ����ƁA���ɂ͂т�����Ɓw�z�C�ȕ�x���ї����Ă����B���ʂ̕�W�����邪�A�قƂ�ǎp�����������Ă���B

�@

�@

�@�ł�����A�����V������������Ă�X�y�[�X���قƂ�ǂȂ��悤�ȁc�c�B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�w�z�C�ȕ�x�͂��̖��̒ʂ�A�������������ɂ��₩�ȕ�W�ɂق̂ڂ̂Ƃ����^�b�`�ŁA���̐l�̐��O���`����Ă���B�G�̉��ɂ͕��������邪�A�ǂ߂Ȃ��Ă��G�ő�̕�����B�@�D��A�_�v�A�r�����A�_���A���t�A��̉��A�U�����A���D���A�ԍD���A�ǂ��ȁA���X�c�c�B�\�����ɊG���`���Ă�����̂�����B�Â����̂ɂȂ�ƁA�͂��Ă��܂��ď��������Ă����������B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�����A��������ƌ��Ă����ƁA���������ق̂ڂ̂Ƃ������̂���ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă����B�����l�̎p���`����Ă��邾���ŁA�Ȃ낤�Ǝv���ė�������ƁA�Ԃ�瀂���Ď����Ƃ�����������A���c���̂����Ɏ���A�H��@�B�̔����Ɋ������܂ꂽ��A�����̂ɂȂ�Ƌ����ɏP���Ď����Ă���c�c�B��ʎ��̎��Ȃ�Č܁E�Z�l�͂����Ǝv���B���ɂ͔_��ɂ���̐l���C�G�X���ڑł��Ă���̂��������B�Ӗ��[���B

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@���R�����A������w�z�C�x�Ƃ����Ă������͕�n�B�����Đl�̖��A���Ƃ������̂��y�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�l�̐��Ƃ��̏I���ɂ��āA���낢��Ǝv�������点�Ă��܂��B

�@���̑��̐l�Ƃ��A����ɂ��Ăǂ��v���Ă�낤�B�`��I�ɓy���̂悤�Ɏv�����ǁA�Â��ɖ��点�ė~�����Ǝv�����肵�Ȃ��̂��낤���B

�@1935�N�Ɂw�z�C�ȕ�x���n�߂��l�̕���������B�����A���̕��K�͎n�܂��Ă���ꐢ�I���o���Ă��Ȃ��B

�@���w�����������Ă���搶���ȒP�ȉp���b�����̂ŏ����b���B

�u��l���Ȃ̂��A���[�}�j�A�͂ǂ����v

�@�Ƃ��������̉�b���������ǁA��ł��̐搶�A

�u�O�l�Ƙb����B�����[�I�v

�@�Ƃ���Ɏq���B�Ɉ͂܂�Ă����̂����܂��������B���{�Ɠ������i���B

�@���w���B���A��������A��������ƌ��w�𑱂���B����̋n�ɐV�����悪����Ă����B���ꂩ��̕揊�Ƃ��Ďg����ȁB

�@��l�ɂȂ��Ă��班�����āA�J�ƕ����������Ȃ��Ă����B�������S�ɖ{�~�肾�B�C��W���P�b�g�̒��ɂ܂Ő������݂���ŗ₽���Ȃ��Ă������A�T�v���c�@�ɂ͂�������Ȃ����낤����A�撣���Č�������B���ׂ������Ȃ���������ǁB

�@

�@

�@�r���A����̒����炱���������Ă���_������Ɩڂ������Ď菵�����ꂽ�̂ŁA���炭�����ɉJ�h�肳���Ă��炤�B���̐l���p�ꂪ�b�����̂ŐF�X�Ƙb�����Ă�������B

�@�悤�₭���I���ĊO�ɏo�鎞�ɂ͓�����̎�t�͕܂��Ă����B�L���Ȋ��ɂ͕��ʂ́A�f�p�Ȋ����̋�������Ȃ��B

���w�z�C�ȕ�x���쏊��������

�@�J�͂���Ɍ������𑝂��A��J�ɂȂ��Ă����B�ł��A�_������̘b�ɂ��ƁA�������牜��300���[�g���قǍs�������Ɂw�z�C�ȕ�x�W�̔����ق�����炵���̂ŁA�܊p������Ƒ���������B���͂����Ă����ܑ��̓��H�́A���̉J�łʂ���݂����đ��̓��ݏ���Ȃ��A���̊O�A�a�̊O����ʂ邵���Ȃ������B�₪�āA�s����ɊŔ͂Ȃ����A�w�z�C�ȕ�x�Ɠ������̂��ǂ╻�̑f�ނɎg���Ă���Ƃ����ꂽ�B�������ȁB

�@���ɓ����Đ���������B���傤�ǔ[���̂悤�ȍ�Ə�ŁA���������ƌZ����V�����w�z�C�ȕ�x������Ă���Ƃ��낾�����B���������Ă����A�����قƂ������A�w�z�C�ȕ�x�̐��쏊�Ȃ̂��H�@����~�߂đ��肵�Ă��ꂽ���������ɐq�˂�ƁA���̒ʂ肾�����B�m���ɂ����͌��ݐi�s�`������Ȃ��B

�@�b���ƁA���̂�������w�z�C�ȕ�x�E�l�̓��ڂ������B1�����C���Ē��i�ƌ����Ă������������j�������Ă��炤�B�����̏�ʂ��o�������̂�A�n���h�{�[���̈��ʂȂǁA�F��Ȃ��̂�����Ă���B���悾������Ȃ��A�֎q�Ƃ����������B��W���Ƃ��������؍H�E�l�ȂȁB

�@�l�����{�l���ƒm��ƁA�N���[�N�̒�����ʐ^�Ɓw�݂�E���������x���̃}�������V���̎ʐ^�W�ƁA1965�N�ɂ�����K�ꂽ���̃��b�Z�[�W�������Ă�������B���̐l�͒m��Ȃ������Ȃ��B�ʐ^�W������ƁA�����͂܂��܂������ߑ������퐶���̒��ɑ��݂��Ă������Ƃ�������B�\���Ɋ��\�����̂ŁA�Ō�ɍ�ƒ��̎ʐ^���B�点�Ă��炢�A�����B���肪�Ƃ��������܂����B

���T�v���c�@�̑����ɂ�

�@

�@

�@�ʂ����łȂ���A���Ȃ蕵�͋C�̂����������B���ɉ��t�����ꂢ�ŁA�����Ă��Ċy�����B���{�l���������̂��A���ڂ���Ă���̂�����������B�r���A�ޕ��ɖؐ��̍����듃���������̂Œ��߂Ă���ƁA�ʂ肩������������u���l�X�g���B�v�Ƌ����Ă��ꂽ�B���̐듃�͌������Ȃ��B�����ł����t���ʂ��Ȃ��̂͏��m�̏�ŁA�悭����������ꂽ�B�l�Ƃ̂ӂꂠ���������y�������Ă����B

�@����܂Ŗ߂��Ă������A�J���܂��������Ȃ��Ă����̂ŁA�߂��̔��X�ʼnJ�h��B�����Ŏ�Ɋ����A�N�Z�T���[�����ꂢ�������̂ŁA���Փ��I�ɔ����Ă��܂����B�����ɂ͉��̂Ȃ��i�Ȃ̂ɁB������32�Z���`�Ɩl�̎�Ɋ����ɂ͍��{�I�ɒ���������Ȃ����B�m�����Y��Ȃ��ǁA�g�������Ȃ��Ȃ��B

�@���������łɃV�Q�b�g�E�}���}�b�e�B�G�C�s���̃o�X�̎��Ԃ�q�˂�ƁA�X�̂���������ς�ƈꌾ�A

�u�}�V���v

�@�ƁB

�w�o�X�Ȃɏ��Ȃ��Ă��A�Ԃ�߂܂��ď���čs����������Ȃ��x